كتاب ديوان الهذليين (اسم الجزء: 1)

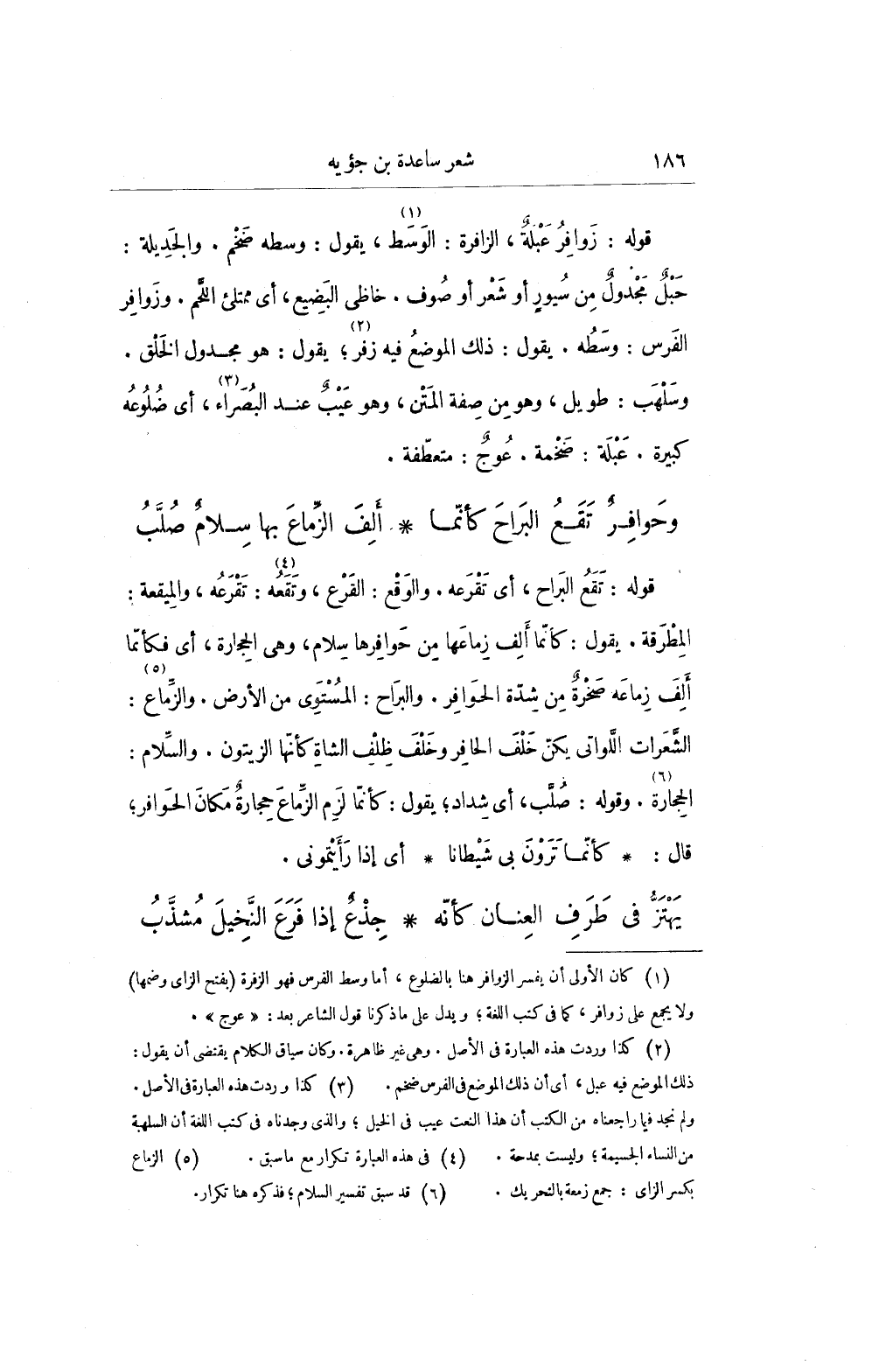

قوله: زَوافِرُ عَبْلةٌ، الزافرة: الوَسَط (¬1)، يقول: وسطه ضَخْم. والجَدِيلة: حَبْلٌ مَجدولٌ مِن سُيورٍ أو شَعْر أو صُوف. خاظى البَضِيع، أي ممتليء اللَّحم. وزَوافِر الفَرس: وسَطُه. يقول: ذلك الموضعُ فيه زفر (¬2)؛ يقول: هو مجدول الخَلْق. وسَلْهَب: طويل، وهو مِن صِفة الَمْتن، وهو عَيْبُ عند البُصَراء (¬3)، أي ضُلُوعُه كبيرة. عَبْلَة: ضَخْمة. عُوجٌ: متعطّفة.وحَوافرٌ تَقَعُ البَراحَ كأنّما ... أَلِفَ الزِّماعَ بها سلامٌ صُلَّبُ

قوله: تَقَعُ البَراح، أي تَقْرَعه. والوَقْع: القَرْع، وتَقَعُه (¬4): تَقْرَعُه، والمِيقعة: المِطْرَقة. يقول: كأنّما أَلِف زِماعَها مِن حَوافِرها سِلام، وهي الحِجارة، أي فكأنّما أَلِفَ زِماعَه صَخْرةٌ مِن شدّة الحوَافِر. والبرَاح: المُسْتَوِى من الأرض. والزِّماع (¬5): الشَّعَرات اللَّواتى يكنّ خَلْفَ الحافِر وخَلْفَ ظِلْفِ الشاة كأنّها الزيتون. والسِّلام: الحِجارة (¬6). وقوله: صُلَّب، أي شِداد؛ بقول: كأنمّا لزَم الزِّماعَ حِجارةٌ مَكانَ الحوَافر؛ قال: * كأنّما تَرَوْنَ بي شَيْطانا * أي إذا رَأَيْتموني.

يَهْتَزُّ في طَرَفِ العِنان كأنّه ... جِذْعٌ إذا فَرَعَ النَّخِيلَ مُشذَّبُ

¬__________

(¬1) كان الأولى أن يفسر الزوافر هنا بالضلوع، أما وسط الفرس فهو الزفرة (بفتح الزاى وضمها) ولا يجمع على زوافر، كما في كتب اللغة؛ ويدل على ما ذكرنا قول الشاعر بعد: "عوج".

(¬2) كما وردت هذه العبارة في الأصل. وهي غير ظاهرة. وكان سياق الكلام يقتضى أن يقول: ذلك الموضع فيه عبل، أي أن ذلك الموضع في الفرس ضخم.

(¬3) كذا وردت هذه العبارة في الأصل. ولم نجد فيما راجعناه من الكتب أن هذا النعت عيب في الخيل؛ والذي وجدناه في كتب اللغة أن السلهبة من النساء الجسيمة، وليست بمدحة.

(¬4) في هذه العبارة تكرار مع ما سبق.

(¬5) الزماع بكسر الزاي: جمع زمعة بالتحريك.

(¬6) قد سبق تفسير السلام؛ فذكره هنا تكرار.