كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

نفس المثال، إنما هو عارِضٌ لَحِقَ الكلمة.فإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارض] (¬1) ليس من نفس الكلمة، فمن أين أتى هذا التشديد، وكيف وجه دخوله إياها؟

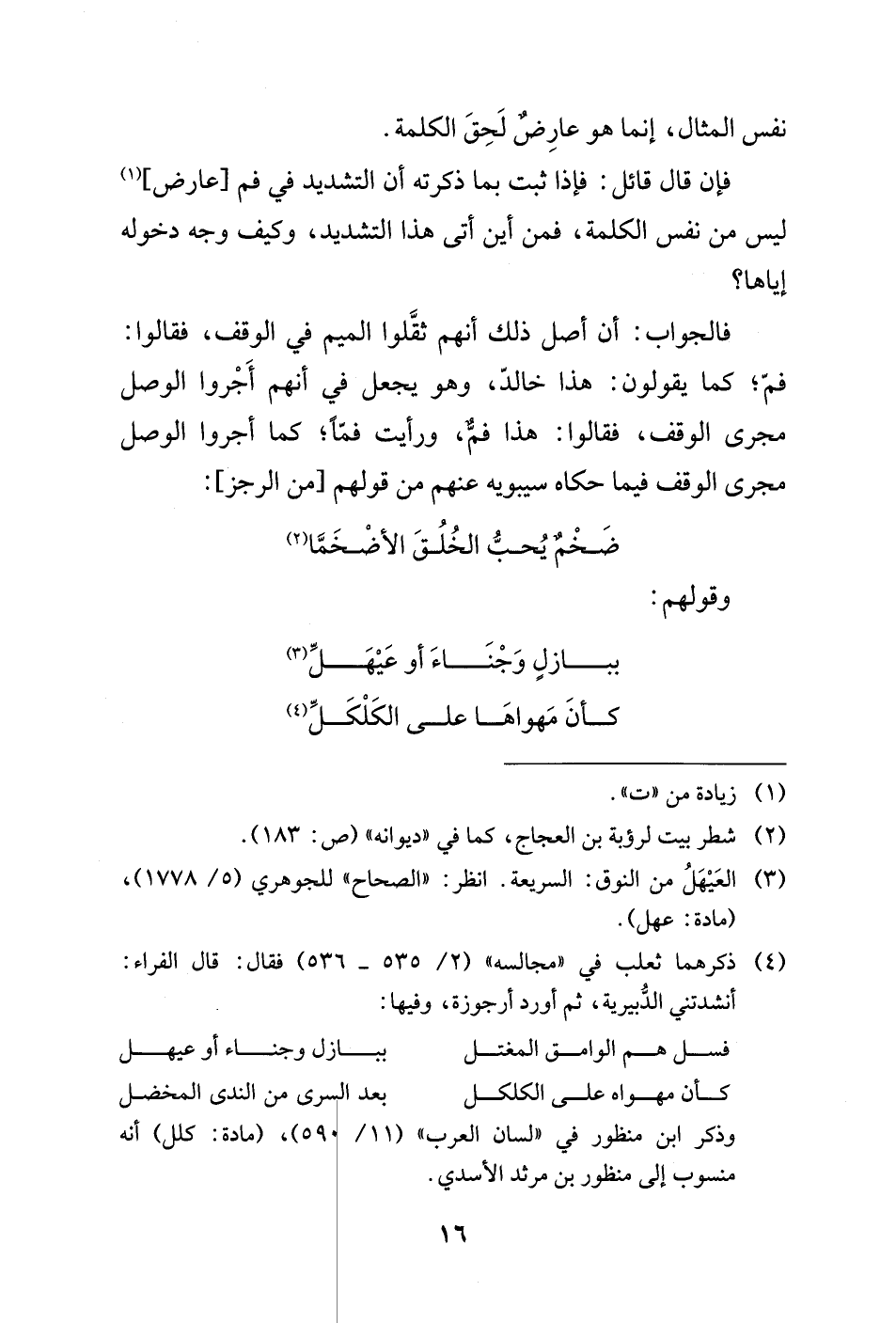

فالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثقَّلوا الميم في الوقف، فقالوا: فمّ؛ كما يقولون: هذا خالدّ، وهو يجعل في أنهم أَجْروا الوصل مجرى الوقف، فقالوا: هذا فمٌّ، ورأيت فمًّا؛ كما أجروا الوصل مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجز]:

ضَخْمٌ يُحبُّ الخُلُقَ الأضْخَمَّا (¬2)

وقولهم:

ببازلٍ وَجْنَاءَ أو عَيْهَلِّ (¬3)

كأنَ مَهواهَا على الكَلْكَلِّ (¬4)

¬__________

(¬1) زيادة من "ت".

(¬2) شطر بيت لرؤبة بن العجاج، كما في "ديوانه" (ص: 183).

(¬3) العَيْهَلُ من النوق: السريعة. انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1778)، (مادة: عهل).

(¬4) ذكرهما ثعلب في "مجالسه" (2/ 535 - 536) فقال: قال الفراء: أنشدتني الدُّبيرية، ثم أورد أرجوزة، وفيها:

فسل هم الوامق المغتل ... ببازل وجناء أو عيهل

كأن مهواه على الكلكل ... بعد السرى من الندى المخضل

وذكر ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 590)، (مادة: كلل) أنه منسوب إلى منظور بن مرثد الأسدي.