كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 7)

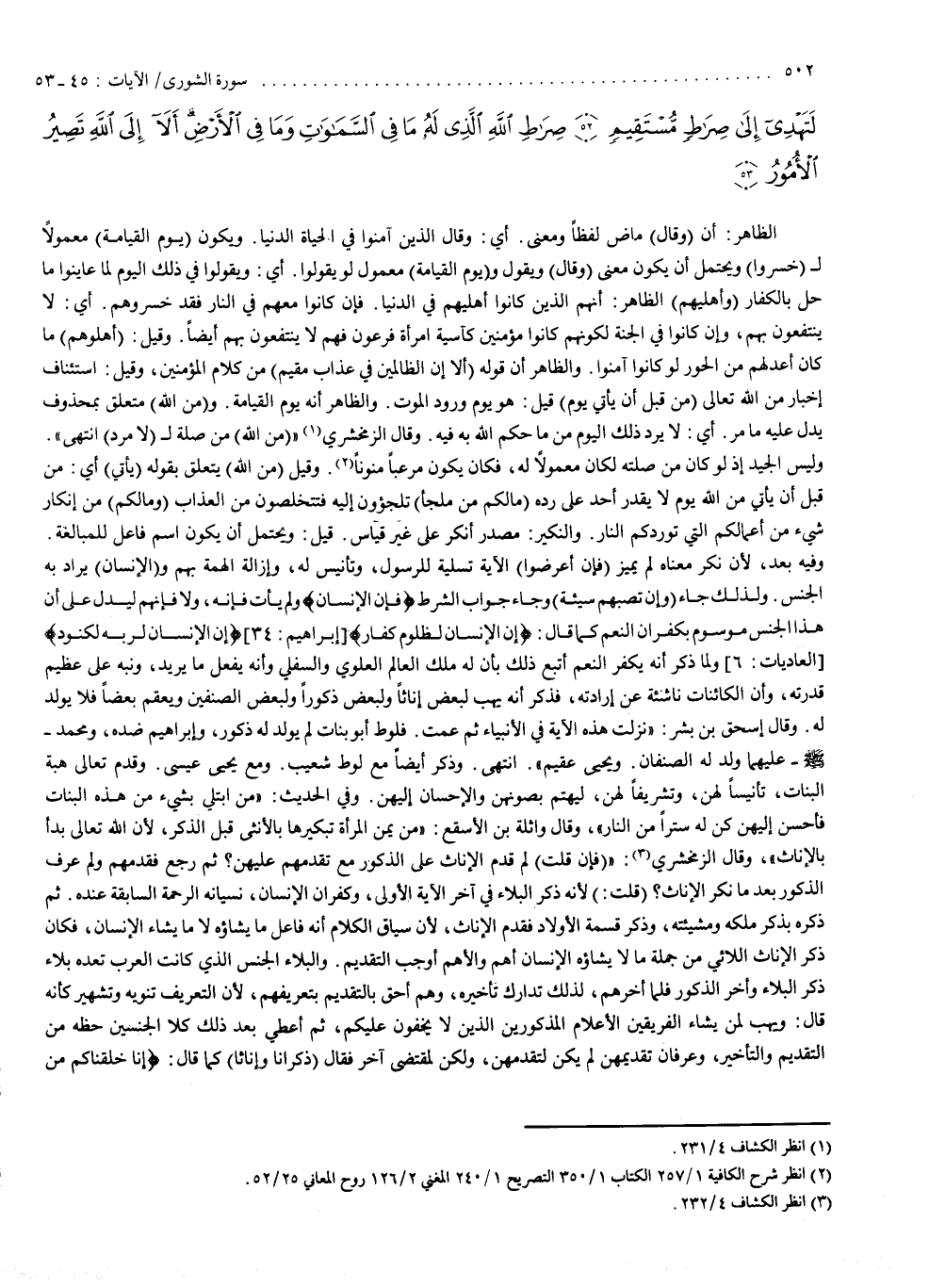

" صفحة رقم 502 "( سقط : لتهدي إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلا الله تصير الأمور )

الظاهر أن ) وَقَالَ ( ماض لفظاً ومعنى ، أي ) وَقَالَ الَّذِينَ ءامَنُواْ ( في الحياة الدنيا ، ويكون يوم القيامة معمولاً لخسروا ، ويحتمل أن يكون معنى ) وَقَالَ ( : ويقول ، ويوم القيامة معمول لو يقولوا ، أي ويقولوا في ذلك اليوم لما عاينوا ما حل بالكفار وأهليهم . الظاهر أنهم الذين كانوا أهليهم في الدنيا ، فإن كانوا معهم في النار فقد خسروهم ، أي لا ينتفعون بهم ؛ وإن كانوا في الجنة لكونهم كانوا في الجنة لكونهم كانوا مؤمنين ، كآسية امرأة فرعون ، فهم لا ينتفعون بهم أيضاً . وقيل : أهلوهم ما كان أعد لهم من الحور لو كانوا آمنوا ، والظاهر أن قوله : ) أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ( من كلام المؤمنين ؛ وقيل : استئناف إخبار من الله تعالى .

( مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ ( ، قيل : هو يوم ورود الموت ، والظاهر أنه يوم القيامة . و ) مِنَ اللَّهِ ( متعلق بمحذوف يدل عليه ما مر ، أي لا يرد ذلك اليوم من ما حكم الله به فيه . وقال الزمخشري : ) مِنَ اللَّهِ ( : من صلة للأمرد . انتهى ، وليس الجيد ، إذ لو كان من صلته لكان معمولاً له ، فكان يكون معرباً منوناً . وقيل : ) مِنَ اللَّهِ ( يتعلق بقوله : ) يَأْتِىَ ( ، من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده . ) مَالَكُمْ مّن مَّلْجَأٍ ( تلجأون إليه ، فتتخلصون من العذاب ، ومالكم من إنكار شيء من أعمالكم التي توردكم النار ، والنكير مصدر أنكر على غير قياس . قيل : ويحتمل أن يكون اسم فاعل للمبالغة ، وفيه بعد ، لأن نكر معناه لم يميز . ) فَإِنْ أَعْرَضُواْ ( الآية : تسلية للرسول وتأنيس له ، وإزالة لهمه بهم . والإنسان : يراد به الجنس ، ولذلك جاء : ) وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ ). وجاء جواب الشرط ) فَإِنَّ الإنسَانَ ( ولم يأت فإنه ، ولا فأنهم ، ليدل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم ، كما قال : ) إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( ، ( إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ ).

ولما ذكر أنه يكفر النعم ، أتبع ذلك بأن له ملك العالم العلوي والسفلي ، وأنه يفعل ما يريد ، ونبه على عظيم قدرته ، وأن الكائنات ناشئة عن إرادته ، فذكر أنه يهب لبعض إناثاً ، ولبعض ذكوراً ، ولبعض الصنفين ، ويعقم بعضاً فلا يولد له . وقال إسحاق بن بشر : نزلت هذه الآية في الأنبياء ، ثم عمت . فلوط أبو بنات لم يولد له ذكور ، وإبراهيم ضده ، ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) وعليهما ولد له الصنفان ، ويحي عقيم . انتهى . وذكر أيضاً مع لوط شعيب ، ومع يحي عيسى ، وقدم تعالى هبة البنات تأنيساً لهن وتشريفاً لهن ، ليهتم بصونهن والإحسان إليهن . وفي الحديث : ( من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ) . وقال واثلة بن الأسقع : من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر ، لأن الله تعالى بدأ بالإناث . وقال الزمخشري : فإن قلت : لم قدم الإناث على الذكور مع تقدمهم عليهن ، ثم رجع فقدمهم ؟ ولم عرف الذكور بعد ما نكر الإناث ؟ قلت : لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى . وكفران الإنسان : نسيانه الرحمة السابقة عنده .

ثم ذكره بذكر ملكه ومشيئته ، وذكر قسمة الأولاد ، فقدم الإناث ، لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه ، لا ما يشاء الإنسان ، فكان ذكر الإناث اللائي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم ، والأهم أوجب التقديم . والبلاء : الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ، ذكر البلاء وآخر الذكور . فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيره ، وهم أحق بالتقديم بتعريفهم ، لأن التعريف تنويه وتشهير ، كأنه قال : ويهب لمن يشاء الفريقين ، الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم . ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حظه من التقديم والتأخير ، وعرفان تقديمهن لم يكن لتقدمهن ، ولكن لمقتضى آخر فقال : ) ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ( ، كما قال : ) إِنَّا خَلَقْنَاكُم مّن