كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

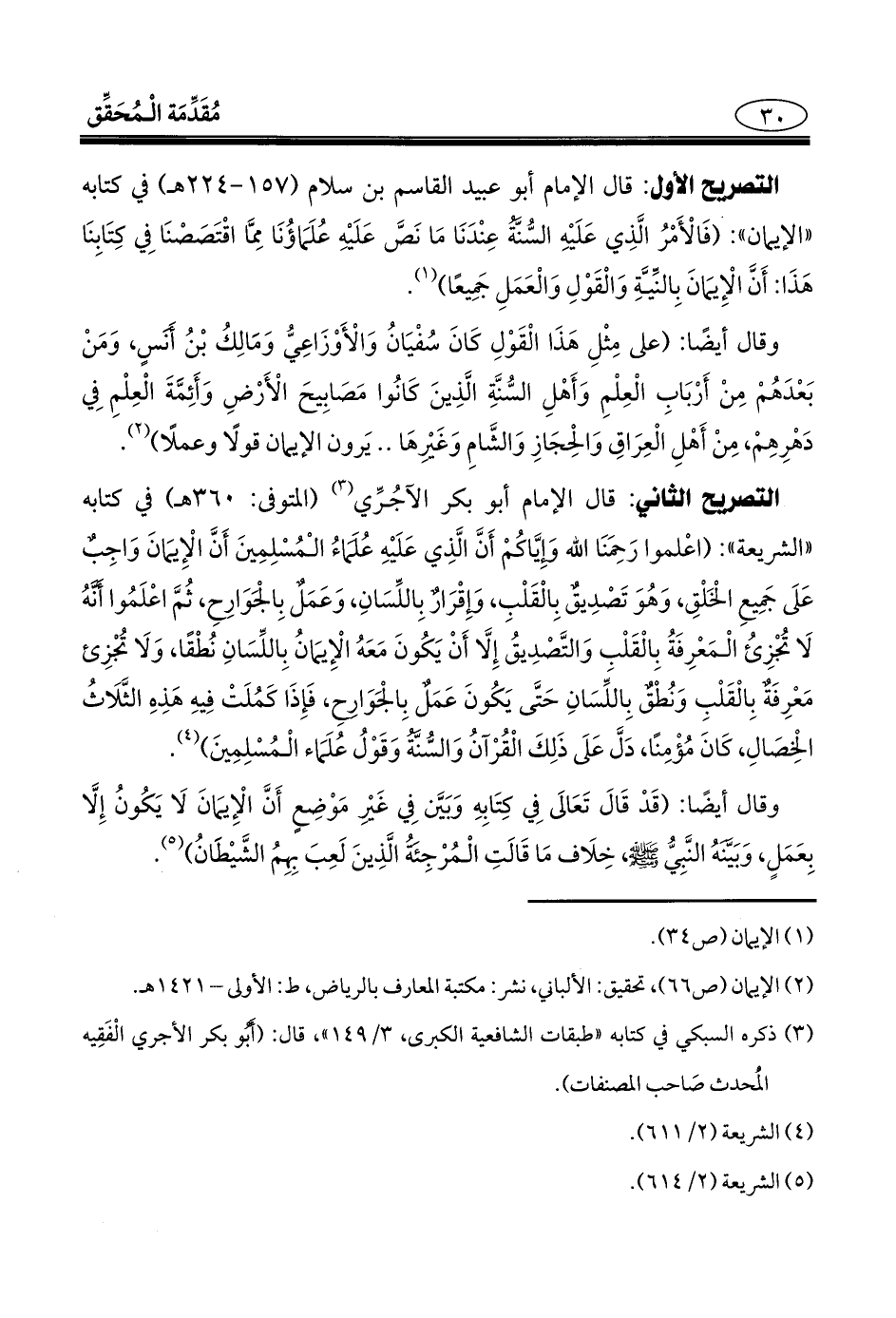

التصريح الأول: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (157 - 224 هـ) في كتابه "الإيمان": (فَالْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا مِمَّا اقْتَصَصْنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا: أَنَّ الْإِيمَانَ بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا) (¬1).وقال أيضًا: (على مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَرْبَابِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ كَانُوا مَصَابِيحَ الْأَرْضِ وَأَئِمَّةَ الْعِلْمِ فِي دَهْرِهِمْ، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهَا .. يَرون الإيمان قولًا وعملًا) (¬2).

التصريح الثاني: قال الإمام أبو بكر الآجُرِّي (¬3) (المتوفى: 360 هـ) في كتابه "الشريعة": (اعْلموا رَحِمَنَا الله وَإِيَّاكُمْ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا، وَلَا تُجْزِئ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَنُطْقٌ بِاللَّسَانِ حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بالْجَوَارِحِ، فَإِذَا كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ، كَانَ مُؤْمِنًا، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَقَوْلُ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ) (¬4).

وقال أيضًا: (قَدْ قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَبَيَّن فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، خِلَاف مَا قَالَتِ الْمُرْجِئَةُ الَّذِينَ لَعِبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ) (¬5).

¬__________

(¬1) الإيمان (ص 34).

(¬2) الإيمان (ص 66)، تحقيق: الألباني، نشر: مكتبة المعارف بالرياض، ط: الأولى - 1421 هـ.

(¬3) ذكره السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى، 3/ 149"، قال: (أَبُو بكر الأجري الْفَقِيه المُحدث صَاحب المصنفات).

(¬4) الشريعة (2/ 611).

(¬5) الشريعة (2/ 614).

"متتابعات") (¬1). أخرجه الدارقطني وقال: "إسناده صحيح"، أو لغير ذلك.

ويخرج من كلام الماوردي قول ثالث بالتفصيل في المسألة، فقد قال في موضع من "الحاوي": إنْ أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أُجريت مجرى خبر الواحد، وإلا فهي جارية مجرى التأويل.

وبذلك صرح الباجي في "المنتقى"، فقال: فيها ثلاثة أقوال، ثالثها: التفصيل بين أن يُسْند أوْ لا.

نعم، في شرح "مسلم" للقرطبي محل الخلاف إذا لم يُصرح الراوي بسماعها.

ويخرج من كلام بعض الحنفية مذهب رابع، فقال أبو زيد في كتاب "الأسرار": إنه يُعمل بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت.

وكذا قال صاحب "المبسوط"، قال: ولهذا لم يعملوا بقراءة أُبي بن كعب: "فعدة من أيام أخر متتابعة"؛ لأنها قراءة شاذة غيْر مشهورة، ومثلها لا يُثبت الزيادة على النَّص، بخلاف قراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعات"، فقد كانت مشهورة في زمن أبي حنيفة.

وكذا قال أبو بكر الرازي: (إنهم إنما عملوا بها لاستفاضتها وشهرتها في ذلك العصر وإنْ كانت إنما نُقلت إلينا بطريق الآحاد) (¬2).

وقولي: (نَعَمْ، يَكُونُ حُجَّةً إنْ ثَبَتَا) أي: إن ثبت ذلك المروي من القراءات شذوذًا بالسند الصحيح، لا إذا لم يثبت عن المنقول ذلك عنه، أو ثبت لكن لا على أنه قراءة، والله أعلم.

¬__________

(¬1) سنن الدارقطني (2/ 192)، وقال الإمام الدارقطني: (هذا إسناد صحيح).

(¬2) الفصول في الأصول (1/ 199).

ص:

468 - وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ سُكِتَا ... عَنْهُ لِخَوْفٍ أَوْ لِجَهْلٍ ثَبَتَا

469 - وَلَا جَرَى لِلْغَالِبِ الْمَذْكُورُ ... أَوْ لِسُؤَالٍ طَابَقَ الْمَحْصُورُ

470 - أَوْ حَادِثٍ وَنَحْوِهِ مِنْ مُقْتَضِي ... تَخْصِيصِ ذِكْرٍ، غَيْرَهُ لَا يَقْتَضِي (¬1)

الشرح:

أي: يُشترط في العمل بمفهوم المخالفة (وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت) شروط، بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور.

فمِن الأول ما بدأ به ابن الحاجب: أنْ لا تظهر فيه أولوية بالحكم مِن المذكور ولا مساواة. أي: فإنه حينئذٍ "مفهوم الموافقة" كما سبق، لا "مفهوم المخالفة".

وإنَّما لم أذكر هذا شرطًا في النَّظم لأنه معلوم مِن لفظ المخالفة المشار إليها بقولي أولًا: (وَإنْ يَكُنْ خَالَفَ، كَـ "الْمُخَالَفَهْ")، فإن الأولوية والمساواة منتفيان [بذلك] (¬2).

ومنه: أنْ لا يكون المسكوت تُرك ذِكر حُكمه لخوف على المخاطب أمرًا ما، فإنَّ الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذِّكر، أو لكون المتكلِّم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمرًا من ذلك، وهذا في المتكلِّم إذا كان غير الشارع.

والأمران داخلان في قولي: (لِخَوْفٍ).

¬__________

(¬1) يعني: لا يقتضي فائدة غَيْرها، فالتخصيص بِالذِّكر - في الحالات المذكورة - لا يقتضي نَفْي الحكم عن غَيْر المذكور.

(¬2) كذا في (ز، ظ). وفي سائر النسخ: لذلك.

الواضِعُ له عند الإطلاق. هذا فيما يحتمل المجاز، وهو ما كان ظاهرًا كالعام.

أما ما كان نصًّا كالعَدد فلا مجاز فيه، وليس إلا الإخراج المَحْض. ويظهر أثر هذا في أن المخصِّص المنفصل يأتي في العام ولا يأتي في العَدد، والاستثناء في العام كاشف عن الإرادة المخصِّصة، والاستثناء في العَدد هو المُخرج بنفسه، لا بدلالته على إرادة متقدمة، ولهذا لو أراد بعضَه فقط ولم يوجد لفظ الاستثناء، لم يَصِح في العَدد وَيصح في العام.

ولو قال: "أنت طالق ثلاثًا"، ونَوَى بِقَلْبه: "إلا واحدة" وماتت قبل نُطقه بقوله: "إلا واحدة"، يقع الثلاث. نعم، يُشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربط، فالنية فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعده، وليست مُؤثِّرة، والنية في التخصيص مؤثرة في الإخراج وحدها، ويدل عليها تارةً بمخصِّص منفصل، وتارةً بمتصل. والنية في العام المراد به الخصوص مؤثِّرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره.

ومن هنا يُعْرَف أن عَدَّ ابن الحاجب البدل في المخصِّصات ليس بجيد؛ لأن الأول في قولنا: "أكلت الرغيف ثُلثه" يشبه العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص) (¬1). انتهى

وهو كلام نفيس أوردتُه بحروفه؛ لِمَا فيه من تقرير أمور يُحتاج إليها في هذا الباب، ولكن إذا تأملته مع ما سبق من كلام مَن تَقدمه، تجده مفهومًا منه.

ويُعلم مِن ذلك أيضًا أن قول بعض مُتأخِّري الحنابلة في الفَرق بأن: (العام الذي أُريد به الخصوص أن يُطلِق المتكلِّم اللفظ العام ويريد به بعضًا مُعَينًا، والعام المخصوص هو الذي أريد به سَلْب الحكم عن بعض منه. وأيضًا فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع، فيتعيَّن له البعض، والمخصوص يحتاج لتخصيص لفظي غالبًا، كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل). انتهى

¬__________

(¬1) الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 132 - 134).

وقولي: (وَهْوَ أَنْ يُعَيَّنَ الْوَصْفُ) إلى آخِره -هو تعريف لتخريج "المناط" بأنه تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القوادح.

فمعنى كونه "بإبداء مناسبة" أي: بينها وبين الحكم، فيخرج تعيين العلة بغير ذلك مما سيأتي من الطرد والشبه والدوران وغير ذلك.

وقد احترز عن ذلك ابن الحاجب بقوله: (بمجرد إبداء المناسبة من ذاته) (¬1).

أي: من ذات الأصل، أي: لا بنص ولا غيره من إجماع أو غيره مما ذكرنا.

وقولي: (مَعْ كَوْنِ الَاصْلِ نَفْيَ مَا سِوَاهُ) أي: لا يتحقق الاستدلال بذلك إلا مع ضميمة أنَّ الأصلَ عدمُ وصفٍ آخَر له مناسبة للحكم. ولا يُكتفَى في ذلك بقول القائس: (بحثتُ فلم أجد) وإلا لزم الاكتفاء بذلك في كل مسألة خلافية، ولا قائل به. بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم فإنه يُكتفَى بذلك؛ لأنَّ المدار هناك على الحصر؛ فاكتُفِي فيه ببحثه فلم يجد، وهنا على أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب؛ فافترقَا.

وقولي: (بِشَرْطِ الِاقْتِرَانِ) إشارة إلى أن الاقتران مُعتبَر في كون المناسب علة، لا في كونه مناسبًا، أي: ليس قَيْدًا في ماهيته. وقد سبقت الإشارة إلى تقرير هذا المعنى.

وُيشترط أيضًا في الوصف المناسب الذي يُستخرَج بالاستنباط أن يكون خاليًا عن القوادح. وسيأتي ذكرها مفصلة.

نعم، إنْ أتى المعترِض على القائس بقادح في عِلته فطريق تصحيح عِلته أن يُجيب عنه ويردَّه بِرَدٍّ صالح بحيث يصير الوصف سالِمًا عما يقدح.

وهو معنى قولي: (إنْ لَمْ يُجِبْ) أَيِ القائس (عنها) أَيْ عن القوادح بِرَدٍّ صالح لِدَفْعِه

¬__________

(¬1) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (2/ 1084)، الناشر: دار ابن حزم.