كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

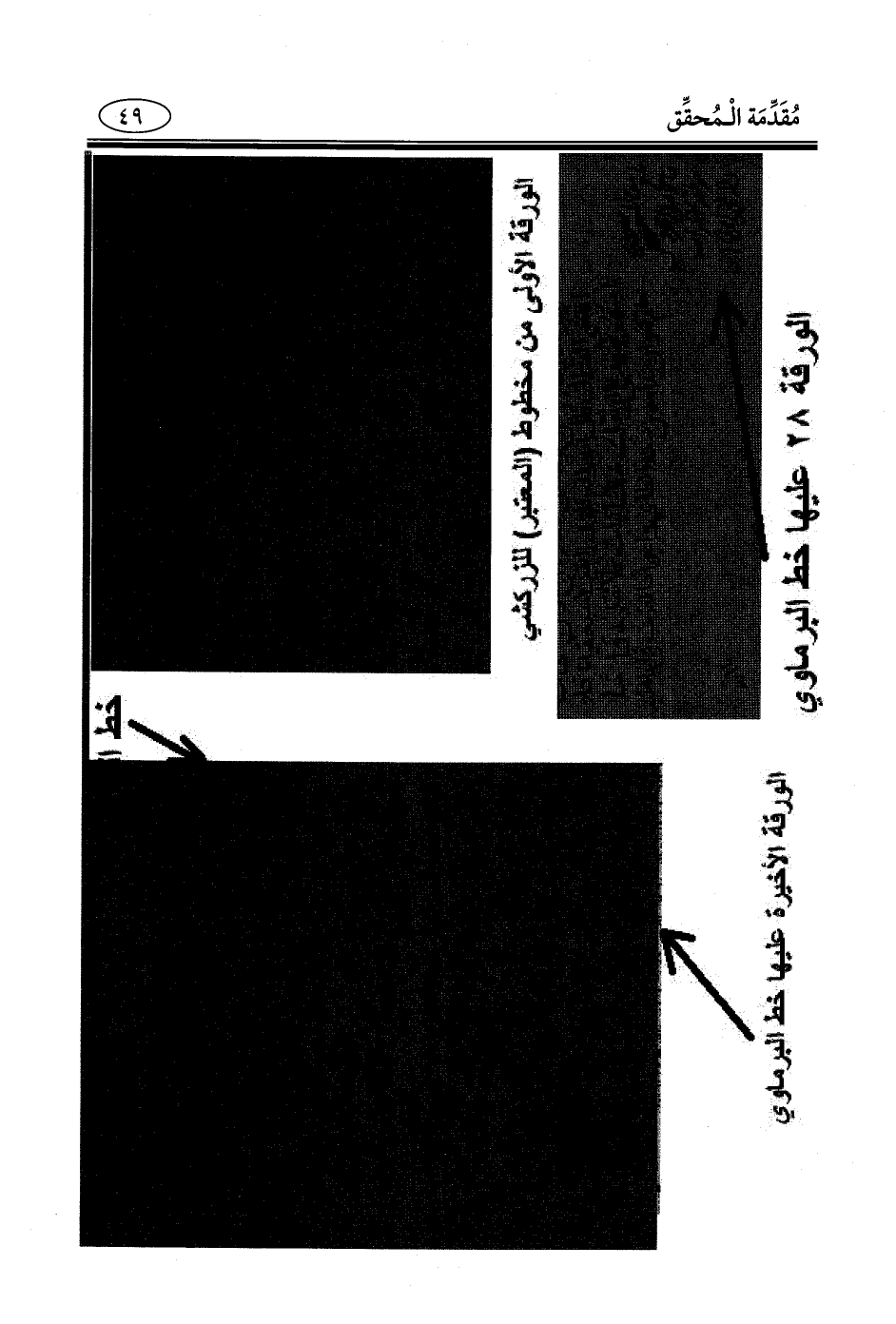

الورقة الأولى من مخطوط (المعتبر) للزركشيالورقة 28 عليها خط البرماوي

الورقة الأخيرة عليها خط البرماوي

القوي، وإلا فالعلم لا يتفاوت كما قرر ذلك الصيرفي وابن فورك، وحينئذ فيَرْجِع إلى القول بأنه لا يفيد العلم؛ ولهذا نقله الصيرفي عن جمهور العلماء، منهم الشافعي.

وحمل بعضهم ما نُقل عن أحمد أنه أراد الخبر المشهور، وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العِلم النظري لكن لا بالنسبة إلى كل أحد، بل إلى الحافظ المتبحر.

الخامس: نقله السهيلي في "أدب الجدل"، وهو غريب: إنه يوجب العلم إن كان في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا.

والسادس: إنَّ غير المستفيض منه لا يفيد العلم، والمستفيض يفيد العلم النظري، بخلاف المتواتر، فإنه يفيده ضرورةً.

تنبيه:

قيل: الخلاف في المسألة لفظي.

وليس كذلك.

فمن فوائده: هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إنْ قُلنا: يفيد العلم، كفر. وقد حكى ابن حامد من الحنابلة في تكفيره وجهين، ولعل هذا مأخذهما، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بُدَّ أن يكون معلومًا من الدِّين بالضرورة كما سبق، فهذا أولى؛ إذْ لا يَلْزم مِن القطْع أن يكفر منكره.

ومنها: هل [يفيد] (¬1) خبر الواحد في أصول الديانات؟ إنْ قلنا: يفيد العلم، قُبِل، وإلا فلا.

¬__________

(¬1) في (ز): يقبل.

الحاجب أيضًا.

أحدها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بِعِلَّة، كـ "حرمت الخمر؛ لشدتها، والسُّكَّر؛ لحلاوته"، فيدل على أنَّ غير الشديد وغير الحلو لا يحرم، وإنما كان هذا أَخَص مِن مفهوم الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميمًا للعلة، كالسوم، فإنه تتميم للمعنى الذي هو [عِلة] (¬1)، فالخلاف فيه هو الخلاف في مفهوم الصفة كما قاله القاضي والغزالي حتى لا يعمل بمفهوم ذلك على قاعدتهما.

أما نَفْي الحكم عند إضافة الحكم إلى وصف، نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: 38]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: 2]، فليس مِن مفهوم العِلة كما قال الغزالي، بل هو ملحق بدلالة الإشارة، وجعله ابن الحاجب مِن أقسام المنطوق غير الصريح، وسيأتي في مباحث القياس إيضاحه.

الثاني: مفهوم الظرف:

أما الزمان فنحو: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]. وهو حجة عند الشافعي كما نقله إمام الحرمين والغزالي في " المنخول ".

فلو قال لوكيله: (بعْ يوم الخميس)، فليس له أن يبيع في غيره؛ لأن الراغبين قد يكثرون ذلك اليوم كما لو أمره ببيع الفراء في الشتاء. ولو قال: (زَوِّج يوم الخميس)، لا يُزوج قبله، أو: (طَلِّق زوجتي يوم الخميس)، فالمنقول أنه إذا طَلَّق قَبْل ذلك الوقت، لا يقع، وبَعْده يقع. واستشكله النووي، ولعل جوابه أن ما بعد الوقت المأذون فيه مُستصحَبٌ، بخلاف ما قَبْله؛ لِعَد الإذْن أصلًا.

¬__________

(¬1) كذا في (ز، ظ، ض، ش)، لكن في (ص، ق): علته.

ومنفصل: وهو ما يستقل.

فأما المتصل فالمشهور انقسامه إلى أربعة: الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية.

وزاد ابن الحاجب: بدل البعض. وسيأتي تضعيفه.

وذُكِرَت مخصِّصات أخرى في عَدِّها نظر يأتي بيانه. والله أعلم.

ص:

626 - فَأَوَّلٌ مُنْقَسِمٌ لِخَمْسَةِ ... أَحَدُهَا: اسْتِثناؤُهُمْ بِوصْلَةِ

627 - وَذَاكَ إخْرَاجٌ بِنَحْوِ "إلَّا" ... مِنْ وَاجِبِ الدُّخُولِ فِيمَا دَلَّا

الشرح:

أي: الأول وهو المخصِّص المتصل خمسة أقسام كما سبق:

أحدها: الاستثناء، وهو مأخوذ مِن الثني، وهو العطف.

تقول: ثنيتُ الحبل أثنيته، أي: عطفت بعضه على بعض.

وقيل: مِن ثنيتُه عن الشيء، إذا صرفته عنه.

وهو ضربان: استثناء متصل، واستثناء منقطع.

والمراد هنا المتصل، وهو معنى قولي: (بِوصْلَةِ).

أما المنقطع فسيأتي أنَّ الراجح أنه لا يُعَد من المخصصات.

وفي تعريف كل منهما عبارات كثيرة ذكر منها ابن الحاجب طائفة، ولكنَّا نقتصر على المختار في تعريف المتصل، ثم نذكر المنقطع استطرادًا.

فَـ "المتصل" هو إخراج بنحو: "إلا" مما وُضع من الأدوات للإخراج لشيء مما هو

وقوَّى هذا السبكي في "شرح البيضاوي"، قال: (وقد حكى الأصحاب في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع، وعللوا وَجْه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف. وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع. وقد يقال: إنَّ المسألة في حالة القطع مجزوم باعتبارها، والخلاف إنما هو في حالة الخوف) (¬1).

تنبيهان

الأول: هذه المسألة التي فيها القيود الثلاثة زعم الإمام الرازي والآمدي وجمع أنها لا بُدَّ مِن إخراجها من المصالح المرسلة التي يمنعها الشافعي وغيره، فقالوا: إن الشافعي لم يَقُل بالمرسل إلا في هذه المسألة.

ولكن الحقّ أن هذه ليست من ذلك أصلًا؛ لأنَّ "المرسَل" هو ما لم يدل دليل على اعتباره ولا إلغائه. وهذه دَلَّ الدليل فيها على الاعتبار؛ لأنَّ الكَف عن دم معصوم قد عارضه أنَّ في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حَصْر لها، وربما يُسْفك الدم الذي كففنا عنه معهم.

ونحن نَعلم أنَّ الشرع يُؤْثِر حِفظ الكُلي على الجزئي، وأنَّ حِفظ أصل الإسلام عن اصطلام الكفار أَهَم في مقصود الشرع؛ فرجعت المصلحة فيه إلى حِفظ مقصود شرعي عُلِم كَوْنه مقصودًا بالنَّص أو بالإجماع، فليس هذا خارجًا مِن الأصول، لكنه لا يسمى "قياسًا" بل "مصلحة مرسلة"؛ إذ القياس إنما يكون على أصل مُعَيَّن، ولكن هذه المعاني لَمَّا كانت مقصودة عُرِفت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال سُميت "مصلحة مرسلة".

قال الغزالى: (وإذا فَسَّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف

¬__________

(¬1) الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 178 - 179).