كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

نُسخة (ض):المثال الثالث:

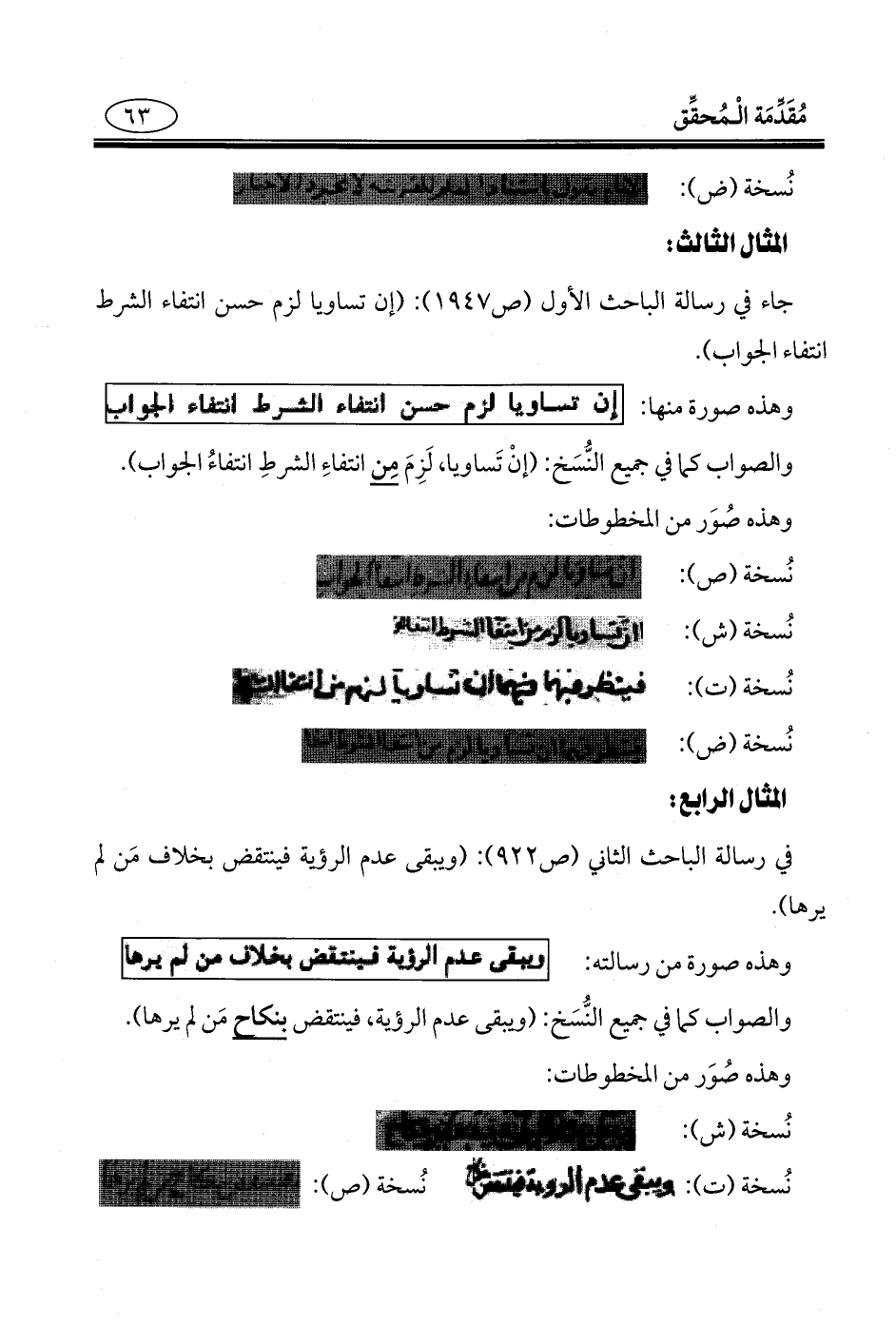

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 1947): (إن تساويا لزم حسن انتفاء الشرط انتفاء الجواب).

وهذه صورة منها: إن تساويا لزم حسن انتفاء الشرط انتفاء الجواب

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (إنْ تَساويا، لَزِمَ مِن انتفاءِ الشرطِ انتفاءُ الجواب).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال الرابع:

في رسالة الباحث الثاني (ص 922): (ويبقى عدم الرؤية فينتقض بخلاف مَن لم يرها).

وهذه صورة من رسالته: ويبقى عدم الرؤية فينتقض بخلاف من لم يرها

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (ويبقى عدم الرؤية، فينتقض بنكاح مَن لم يرها).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ص):

قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله أنه لم يقع في قلبه صدقُه.

ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وَجْه عن الخطابي أنه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم بِقَول الطبيب الكافر، كشرب الدواء من يده ولا يُدرَى أداء هو؟ أم دواء؟ ولم يستبعد الرافعي طرده فيما إذا أخبر بأن المرض مخوف في باب الوصية.

أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد اليهودي أو النصراني على مِثله، لا على الآخَر. والله أعلم.

ص:

286 وَمَنْ وَعَى في نَقْصِهِ فَأَدَّى. . . بَعْدَ الْكَمَالِ فَاقْبَلِ الْمُؤَدَّى

الشرح:

أي: ما سبق من عدم قبول الناقص إذا أدَّى في حال نقْصه، أما إذا كان قد تحمَّل في حال النقص وأدَّى في حالة الكمال فإنه يُقبَل؛ اعتبارًا بحالة الأداء. ويفرض ذلك في ثلاثة مواضع: أن يتحمل وهو صبي أو كافر أو فاسق، ويؤدِّي بعد بلوغه وإسلامه وتوبته.

فالأُولى: القبول فيها هو أصح المذهبين، وعليه الجمهور، وممن حكى ذلك الشيخ في "شرح اللمع"، والقاضي في "مختصر التقريب".

دليل الراجح: القياس على الشهادة، وهو إجماع.

واعتُرض بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًّا، فاحتيط فيها.

ورُد بأن باب الشهادة أضيق؛ فلذلك يعتبر فيها ما لا يعتبر في الرواية كما سيأتي.

واستُدل أيضًا بإحضار السلف للصغار مجالس الحديث.

وضُعِّف باحتمال أن يكون تبركًا.

السبكي في "جمع الجوامع"، لكن الغزالي إنما نقل عن القاضي أنها ظاهرة في الحصر محتملة للتأكيد، ثم قال: وهو المختار.

وعبارة القاضي في "التقريب": إنها محتملة للحصر ولتأكيد الإثبات، وأن العرب استعملتها لهما. ثم قال: (ولا يَبْعُد أنها ظاهرة في الحصر). انتهى

وقد نَص الشافعي على ذلك في "الأم"، فقال: (وإذا أَسلم الرجل على يد الرجل ووالاه ثم مات، لم يكن له ميراثه [مِن قِبَل] (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬2)، وهذا يدل على معنيين، أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق) (¬3). انتهى

ولهذا قال الماوردي في "الحاوي": (مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي. وذهب ابن سريج وأبو حامد المروروذي إلى أن حُكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل؛ لِمَا تضمنه من الاحتمال، والمذهب الأول) (¬4). انتهى

والقول بأنها ليست للحصر جرى عليه الآمدي، وكذا أبو حيان قال: كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة بـ "ما"، مِثل: "لَيْتَما" و"لَعَلَّمَا"، وإذا فُهم من "إنما" حصر فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع.

وبالغ في إنكار ذلك، ونقله عن البصريين.

وفيه نظر؛ فإن إمام اللغة الأزهري نقل عن أهل اللغة أنها تفيده، نحو: "إنما المرء

¬__________

(¬1) كذا في (ص) ويوافق (الأُم، 7/ 133). لكن في سائر النُّسخ: وقيل.

(¬2) صحيح البخاري (رقم: 444).

(¬3) الأم (7/ 133).

(¬4) الحاوي الكبير (16/ 68).

يستثني إلى سَنة" (¬1) وأنَّ المعنى في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} أنك إذا ذكرت، فاستثنِ. وقال: صحيح على شرط الشيخين.

فأطلق لفظ الاستثناء. إلا أن يقال: إنه محمول على "إن شاء الله"، فسياق الآية يرشد إليه.

ونحو ذلك في إطلاق لفظ الاستثناء ما رواه الحافظ أبو موسى في كتاب "التبيين لاستثناء اليمين" من حديث يحيى بن سعيد - قرشي كان بفارس- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف على يمين، فمضى له أربعون ليلة، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}، فاستثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أربعين ليلة". لكن قال الحافظ أبو موسى: إن هذا لا يثبت؛ لأن يحيى بن سعيد غير محتج به.

ورواية أن ابن عباس يرى التراخي إلى سَنة رواه الطبراني في "معجمه الأوسط" (¬2)، قال الحافظ أبو موسى فيه أيضًا: (إنه لا يثبت). ثم قال: (إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أنه رجع عنه).

وساق إلى ابن عباس بسنده أنه قال في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} أن المعنى: "إذا نسيت الاستثناء فاستثنِ إذا ذكرت، هي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وليس لأحد

¬__________

(¬1) المستدرك على الصحيحين (رقم: 8733) من طريق الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة، 8/ 41): (هُوَ مَعْلُولٌ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ فِيهِ: قِيلَ لِلأَعْمَشِ: سَمِعْتَهُ مِنْ مُجَاهِد؟ قَالَ: لا، حَدَّثَنِي بِهِ اللَّيْثُ عَنْ مُجَاهِد).

(¬2) المعجم الأوسط (119)، السنن الكبرى للبيهقي (19716) بلفظ: (عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سَنة).

البهائية" زَيَّفَ ذلك بأنَّ الباء تُشْعِر بالعِلية، فكيف يُستدل به على عِلية الوصف لثبوت الحكم؟

ولا قُلنا: (مع وجود)، لانتقاضِه [بالمتضايفين] (¬1)، فإنه يوجد أحدهما مع وجود الآخَر وينتفي [مع انتفائه] (¬2)، وليس أحدهما عِلة في الآخَر

ولكني لَمَّا عبَّرتُ في النَّظم بـ "مَعْ" قيدتُه بقولي بعده: (إذَا مَا يُوجَدُ يُوجَدُ)، فيكون وجوده عِلة في وجوده بحسب حدوثه عند حدوثه وعدمه عند عدمه.

وقولي: (وَظنًا يُوجِدُ) هو بكسر الجيم مضارع "أَوْجد". ومفعول "يوجِد" قولي قَبله: (ظَنًّا).

والمراد أنَّ الدوران مفيد ظن العِلية، لا القطع. وهذا أرجَح المذاهب في المسألة، وهو ما عليه الأكثرون، كإمام الحرمين وغيره، وهو ما سلكه الجدليون، واختاره الإمام الرازي وأتباعه. وأصحابنا العراقيون مشغوفون بإثبات العِلل به حتى كاد القاضي أبو الطيب أنْ يَدَّعِي فيه القَطْع.

الثاني: أنه يفيد القَطعْ بالعِلة. وعليه بعض المعتزلة، وربما قيل: لا دليل فَوْقه.

قيل: ولَعل مَن ادَّعَى القَطعْ إنما هو مَن يشترط ظهور المناسبة في قياس العِلل مطلقًا ولا

¬__________

(¬1) جاء في (التعريفات، ص 279): (المتضايفان: هما المتقابلان الوجوديان اللذان يُعْقَل كل منهما بالقياس إلى الآخر، كالأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة لا تُعْقَل إلا مع البنوة، وبالعكس). وفي (المعجم الوسيط، 1/ 547): ("الْإِضَافَة". . عِنْد الحكَمَاء: نِسْبَة بَين شَيْئَيْنِ، يَقْتَضِي وجودُ أَحدِهمَا وجودَ الآخَر، كالأبوة والبنوة، والأخوة، والصداقة. "التضايف": الْإِضَافَة بمعناها عِنْد الحكَمَاء، وَيُسمى مَا بَينهمَا تِلْكَ النِّسْبَة: "متضايفين").

(¬2) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): بانتفائه.