كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

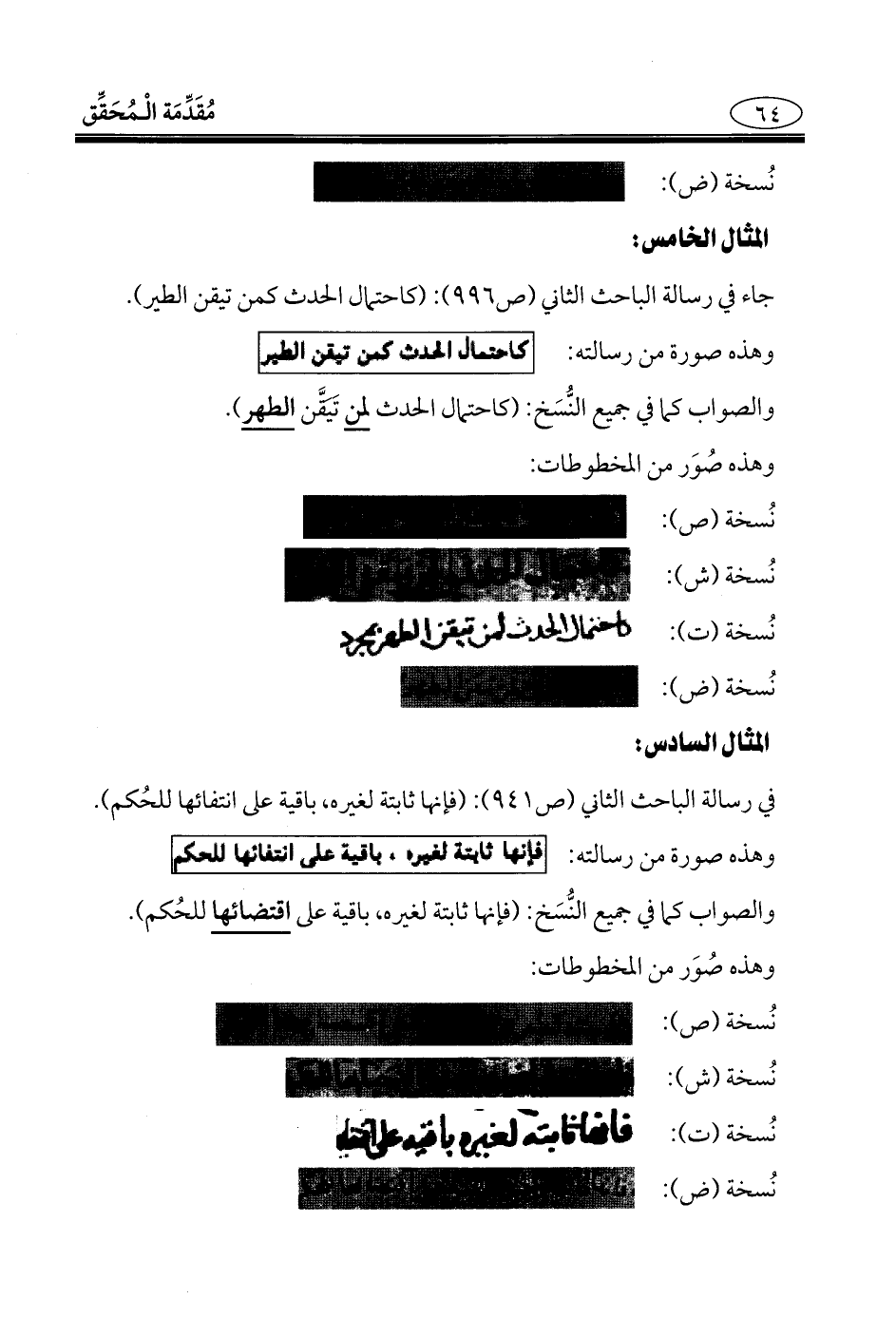

نُسخة (ض):المثال الخامس:

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 996): (كاحتمال الحدث كمن تيقن الطير).

وهذه صورة من رسالته: كاحتمال الحدث كمن تيقن الطير

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (كاحتمال الحدث لمن تَيَقَّن الطهر).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال السادس:

في رسالة الباحث الثاني (ص 941): (فإنها ثابتة لغيره، باقية على انتفائها للحُكم).

وهذه صورة من رسالته: فإنها ثابتة لغيره، باقية على انتفائها للحكم

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها للحُكم).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

ورُد بأنه لا ينافي أن يقصدوا مع ذلك التحمل للأداء عند الكمال.

واستُدل أيضًا بإجماع الصحابة على قبول رواية نحو الحسَنَين وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحين وفاته لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قولٍ.

ووهَّموا القاضي أبا بكر في قوله في "مختصر التقريب": (إنه كان حينئذ ابن سبع سنين)؛ فإن ذلك لم يَقُله أحد، بل قيل: إنه كان ابن عشر. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خمس عشرة، ورجحه أحمد.

واستشكل بأنه إنما وُلد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، والاتفاق على أن إقامته - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين.

قال ابن دقيق العيد: وهذه الطريقة في الاستدلال تتوقف على أن من رَووا له فقبله أنه لم يكن يعلم ذلك إلا من جهتهم، وهو متعذر، وإنما ينبغي أن يستدل بإجماع الأُمة على قبول رواية هؤلاء مع احتمال تحمُّلهم صغارًا.

وقد يجاب عمَّا قاله بأن الأصل أنهم لم يكونوا يعلمون ما رَووه لهم إلا من جهتهم حتى يَثْبت مِن طريق غيره.

واعْلم أن شرط تحمل الصغير التمييز، ونُقل عن المحدثين اعتبار خمس سنين، وقيل: أربع. وذلك لِمَا رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن محمود بن الربيع، قال: "عقلتُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - مَجَّة مَجَّها في وجهي مِن دلوٍ وأنا ابن خمس سنين" (¬1). وبوَّب عليه البخاري: "متى يصح سماع الصغير؟ ".

وقال ابن عبد البر: إنه حفظ ذلك وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. ووجْه الاستدلال

¬__________

(¬1) صحيح البخاري (رقم: 77).

بِأَصغريه، [قلبه ولسانه] (¬1) "، أي: كماله بهذين العضوين، لا بهيأته ومنظره.

قلتُ: وكلام النحاة في تقرير تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه وتقديم الفاعل على المفعول وعكسه حيث حصر بِ "إنما" (اتفاقًا) أو بِـ "ما" و"إلا" (على الأصح) كالصريح في أنه لا خِلاف في إفادة "إنما" الحصر، وإلا لم يترتب الحكم المذكور.

وأبو حيان ممن قرر ذلك في كُتبه النحوية كَشَرْحَي "الألفية" و"التسهيل" و"الارتشاف" وشرح "الغاية" و"مختصر المقرب" وغيرها.

ومَن تأمل كلامهم، لا يشك في إجماعهم عليه.

نعم، للعلماء طُرق في إفادتها:

أقواها: نقل أهل اللغة، واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك.

وأضعفها: طريقة الإمام الرازي وأتباعه أنَّ "إنَّ " للإثبات و"ما" للنفي ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت.

ورُدَّ بمنع كُلٍّ من الأمرين؛ لأن "إنَّ" لتأكيد النسبة نفيًا كان أو إثباتًا، نحو: إنَّ زيدًا قام، إنَّ زيدًا لم يقم. و"ما" كافَّة، لا نافية على المرجح، وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد حالة التركيب.

وقال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي كما يَفْهمه مَن لا وقوف له على النحو، لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر.

ثم حكى عن ابن عيسى الربعي واستلطفه أنَّ: ("إنَّ" لتأكيد إثبات المُسْنَد للمسنَد

¬__________

(¬1) من (ز). وجاء في (تهذيب اللغة، 8/ 60): (من أَمْثَال الْعَرَب: "المُرْء بأصغريه"، وأصغراه: قلبه، وَلسَانه).

منا أن يستثني إلا بصلة اليمين" (¬1). وأخرج ذلك الطبراني في "معجمه" وقال: (تفرد به الوليد).

فيحصَّل من ذلك أن إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد؛ لأمرين:

أحدهما: أن ذلك في "إن شاء الله"، لا في مطلق الاستثناء؛ لأنه قاله في الآية. والمعنى: لا تقولن لشيء إنك فاعل جزمًا إلا أن تعلم مشيئة الله له، بل إذا قلت: "إن شاء الله"، لم تكن جازمًا، فلا تكون حينئذٍ آتيًا بالمنهي عنه. والخطاب له ولغيره من الأُمة.

وكذا قال ابن جرير: إنَّ ذلك إنْ صح عن ابن عباس فهو محمول على أن السُّنَّة أن يقول الحالف: "إن شاء الله" ولو بعد سَنة. أو كما قال؛ ليكون آتيًا بسُنَّة الاستثناء ولو كان بعد الحنث، لا أنه بذلك رافع للحنث ومُسقِط لكفارة.

وثانيهما: أنه جعل ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينسب إليه أن يقول ذلك عمومًا في كل استثناء منه - صلى الله عليه وسلم - أو من غيره.

تنبيهات

الأول: وقع بحث في الفقه في الفصل بالكلام اليسير بين الاستثناء والمستثنى منه، كما بين الإيجاب والقبول في العقود، والمرجَّح منه الأقيس أنه لا يضر وإنْ وقع في كلام الرافعي والنووي من أصحابنا فيه اضطراب مُوضَّح في كتب الفقه.

الثاني: سبق أن الاستثناء مع كونه متصلًا لا بُدَّ أن يُنوى قبل تمام اللفظ بالمستثنى به. بل قيل: مِن أوله. ولكن ينبغي لمن جعل قوله: (عشرة إلا ثلاثة) مثلًا اسمًا مركبًا موضوعًا

¬__________

(¬1) المعجم الأوسط (7/ 68، رقم: 6872).

يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده، وعلى ذلك جمهور أصحابنا. فإذا انضم الدوران إلى المناسبة، ارتقَى بهذه الزيادة إلى اليقين، وإلا فأيّ وَجْه لِتَخَيُّل القَطعْ في مُجَرد الدوران.

الثالث: وعَلَيْه أكثر المعتزلة، وهو اختيار ابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب: أنه لا يفيد بمجرده ظنًّا ولا قطعًا. أيْ: لا يفيد ظن العِلية ولا القطع بها، لا أنه لا يفيد الحكم. بل قد يثبت الحكم بالدوران، بل وبالطرد وحده كما سيأتي في "باب الأدلة المختلف فيها" في الكلام على الاستدلال في التلازُم الذي أشار إليه ابن الحاجب.

احتجَّ مَن قال بإفادته العِليَّة ظنًّا بأنَّ الحكم لا بُدَّ له مِن عِلة، وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إنْ كان موجودًا قَبْل الحكم، لَزِمَ تَخلُّف الحكم عن العِلة، وإنْ لم يكن موجودًا قبله، لم يكن عِلة لذلك الحكم إذ ذاك، والأصل بقاؤه على ما كان عليه مِن عدم عِليته؛ فيغلب على الظن أنَّ المدار هو العلة.

وأما مَن أَبْطَله بأنَّ الطرد لا يؤثر والعكس لا يُشترط: فجوابه أنه يترتب على المجموع ما لا يكون عند الانفراد.

وزاد في "جمع الجوامع" - هنا - أنه لا يلزم المستدِل نَفْي ما هو أَوْلى منه، وأنه إذا أَبْدَى المعترِض وصفًا آخَر، ترَجَّح جانب المستدِل بالتعدية. ولكن هذا - مع كونه مِن مباحث الجدل - لا [يختص] (¬1) بالوصف الذي أثبته المستدِل بالدوران.

تنبيه:

مما استُدِل على عِليته بالدوران طهارة الكلب عند المالكية، فقالوا: عِلة الطهارة الحياة، والكلب حَيٌّ. دليل كَوْن الحياة عِلةًا لدوران، أنَّ الشاة ما دامت حية طاهرة، فإذا زالت

¬__________

(¬1) في (ت): يحسن.