كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

القسم الثاني: نقصان كلمات أو جُمَل على الرغم مِنْ وجودها في جميع المخطوطات:المثال الأول:

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 1111): (يجري ذلك في البليغ. والبلاغة: - كما قال البيانيون).

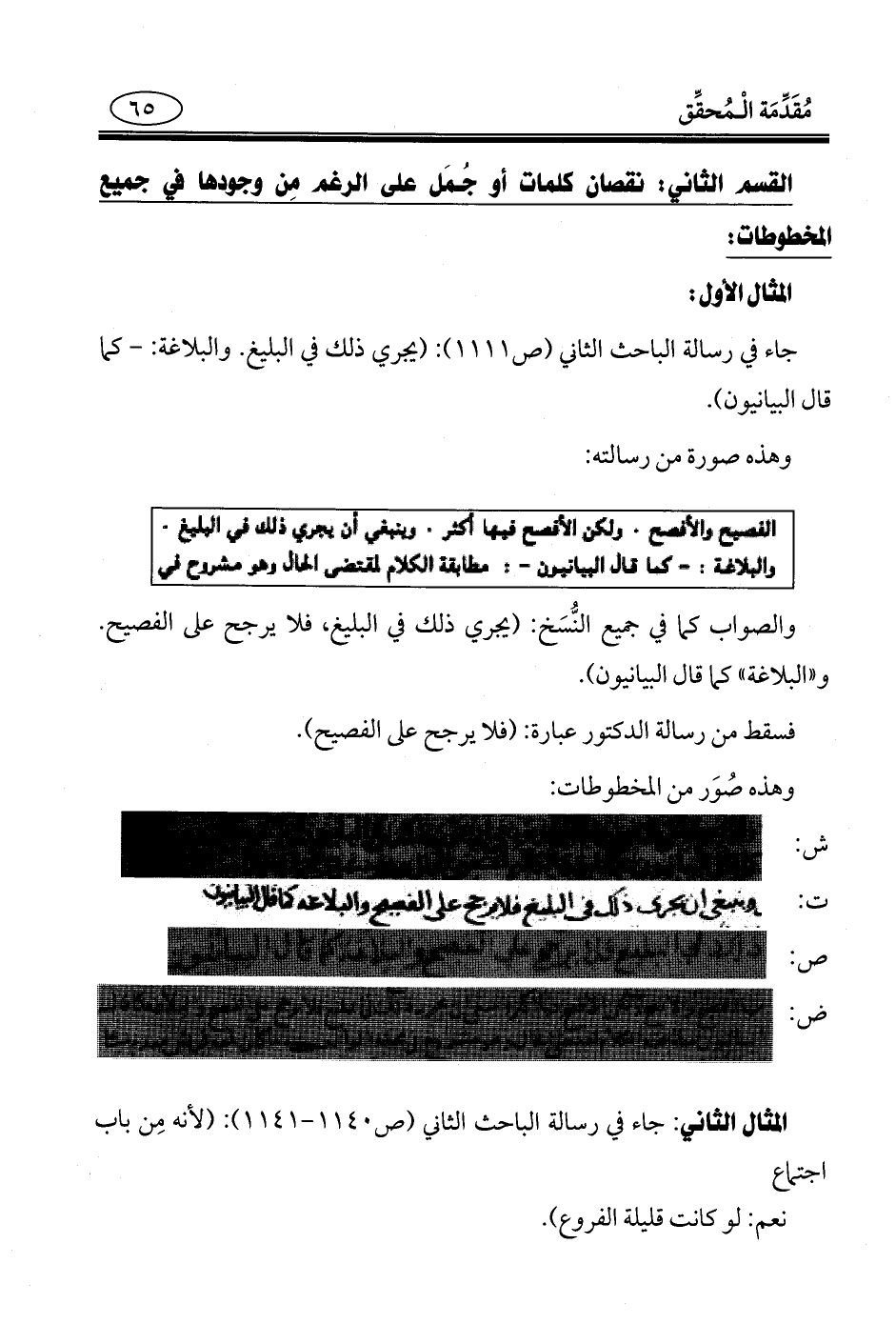

وهذه صورة من رسالته:

الفصيح والأفصح. ولكن الأفصح فيها أكثر. وينبغي أن يجري ذلك في البليغ. والبلاغة: - كما قال البيانيون -: مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهو مشروح في

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (يجري ذلك في البليغ، فلا يرجح على الفصيح. و"البلاغة" كما قال البيانيون).

فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (فلا يرجح على الفصيح).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

ش:

ت:

ص:

ض:

المثال الثاني: جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 1140 - 1141): (لأنه مِن باب اجتماع

نعم: لو كانت قليلة الفروع).

به أنه لم يقيده بسبع ولا بتمييز، بل بعقل المجَّة، ولا يَلزم منها أن يَعْقل غيرها مما سمعه. نعم، الظاهر أن مَن يَعْقل مثل ذلك يكون مميِّزًا، ونحن إذا فرضنا التمييز دُون السبع، كان هو المعتبر، ولكن الراجح عند محققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمييز محمود كان في هذا السن، فلا يقاس به إلا مَن مَيَّز مثله، وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور الذي نقله القاضي عياض في "الإلماع" عن أهل [الصنعة] (¬1).

وقال ابن الصلاح: (إنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث) (¬2).

ومما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سُئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذُكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة. فأنكره، وقال: بئس القول.

قلتُ: وعلى القول باعتبار الخمس أو دونها فإنما ذلك للمحافظة على سلسلة الإسناد المخصوص بها هذه الأُمة، ثم اعتبار التمييز إنما هو لأجل ضبط اللفظ؛ لأنه المعتبَر في الرواية. وقيل: يعتبر معرفة المعنى.

قال ابن الأثير في شرح "المسند": وعليه فيتعذر رواية الحديث إلا على بعض أفراد.

الثاني: أن يتحمل [حالة] (¬3) الكفر ويؤدي بعد الإسلام، فيُقبل أيضًا على الصحيح. وممن ذكر المسألة القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد".

مثاله: حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته: "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب

¬__________

(¬1) في (ز): اللغة.

(¬2) مقدمة ابن الصلاح (ص 129).

(¬3) في (ز): الكافر حال.

إليه، و"ما" مؤكِّدة، فناسب معنى الحصر). انتهى

وفيه نَظَر؛ إذْ لا يَلْزم مِن حصولِ تأكيدٍ على تأكيد الحصرُ، كما في: قام القوم كلهم أجمعون.

وقال بعضهم: أحسن ما يُستدل به انفصال الضمير بعدها في نحو: (وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مِثلي). أي: فكأنها نفي واستثناء تقديرًا.

وفيه أيضًا نظر؛ فإن ذلك لأجل أنه مِن قَصْر الصفة على الموصوف.

وأما استدلال ابن دقيق العيد وغيره بِفَهم ابن عباس الحصر من "إنما الربا في النسيئة" (¬1) ففيه نظر أيضًا؛ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" (¬2) كما في "مسلم"، فيحتمل أنه مُسْتَنَد ابن عباس.

لكن قد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لَمَّا وافقوه كان كالإجماع وإنْ كان قد رواه مرة أخرى بصيغة "إلا"، وغايته أن الصيغتين سواء، فاستدل بهذه تارة وبهذه أخرى.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: (من دلائل إفادتها الحصر قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [النحل: 82]؛ إذْ لو لم تُفِد إلا معنى "عليك البلاغ" لَمَا استقام الكلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عليه البلاغ تَوَلَّوا أو لم يَتَوَلَّوا) (¬3).

وفي المسألة مذهب ثالث: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. حكاه الشيخ أبو إسحاق في

¬__________

(¬1) صحيح مسلم (رقم: 1596).

(¬2) لم أجده في "صحيح مسلم"، فهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد (رقم: 21844)، والذي في صحيح البخاري (رقم: 2569) بلفظ: (لَا رِبًا إلا في النَّسِيئَةِ).

(¬3) الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 358).

للسبعة أنْ لا يشترط نية الاستثناء البتة.

وحينئذٍ فيقال: كيف يوافق إمام الحرمين القاضي على أنه اسم مركَّب للسبعة ويصرح في الفقهيات باشتراط النية في الاستثناء؟ إلا أنْ يُدَّعى أن هذا إنما هو في كيفية الدلالة مع وجود اعتبار ما يعتبر من نية واتصال وغير ذلك عند مَن يرى به. فهو أمر اعتباري بعد تكامل الشروط.

الثالث: من اللطائف ما [يُحكى] (¬1) أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي، وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال له: يلحق عنده بالخطاب، ويُغَير حُكمه ولو بعد زمان. فقال: عزمت عليك أن تُفتي به، ولا تخالفه.

وكان أبو يوسف لطيفًا فيما يورده متأنيًا فيما يقوله، فقال: (رأْي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن مَن حلف لك وبايعك، يرجع إلى منزله فيستثني). فانتبه الرشيد، وقال: إياك أن تُعَرف الناس مذهبه في ذلك، فاكتمه.

الرابع: قد يُستشكَل ما لو قال له: (عليَّ أَلْف درهم إلا شيئًا). فإنه يستفسر ويقبل منه [المتراخي] (¬2) بعد مُدة.

وجوابه أن الاستثناء لَمَّا كان إسقاطًا لبعض السابق اعتُبر فيه الاتصال ولا يضر منافاته؛ لأن الكلام بآخِره، فإذا تراخى، كان ابتداء إسقاط بَعد انبرام الأول، فلا يُسمع. بخلاف التفسير، فإنَّ الكلام قد انتظم بأصل الاستثناء، والمُجْمَل لا يُعْرف تفسيره إلا منه، فيُقبل منه التفسير ولو بَعد مُدة.

قال الروياني: ولهذا قال أصحابنا: لو فسر المجمل بتفسير غير مقبول وأراد أن يستأنف

¬__________

(¬1) كذا في (ص)، لكن في (ق، س): حكي.

(¬2) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): التراخي.

الحياة، نجست.

فاعتُرض عليهم بأنَّ المذكَّى والمدبوغ طاهران ولا حياة فيهما.

فأجابوا بأنَّ العِلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، فخلف الحياة الذكاة والدباغ.

فَرُدَّ عليهم بالسمك والجراد إذا ماتَا طاهران ولا تُحال طهارتهما على شيء آخَر يخلف الحياة. والله تعالى أعلم.

ص:

844 - وَالثَّامِنُ: "الطَّرْدُ" بِأَنْ يُقَارِنَا ... وَصْفٌ لِحُكْمٍ، فَإذَا مَا قَارَنَا

845 - قَوَّى، وَلَيْسَ عِلَّةً لِلنَّاظِرِ ... يُفِيدُهُ أَصْلًا، وَلَا الْمُنَاظِرِ

الشرح:

مما ذكر مِن مسالك العلة - وهو الثامن منها - المسمَّى بـ "الطرد" وهو: مقارنة الحكم للوصف وليس مناسِبًا لا بالذات ولا بالتَّبع كما سبقت الإشارة إليه في كلام القاضي. وإنما لم أقيده في النَّظم بنفي المناسبة؛ لأنه معلوم مما سبق قبله في المناسب والشبه.

مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل: مائع لا تُبْنَى القنطرة عليه؛ فلا تُزال به النجاسة، كالدهن.

وقول بعضهم في عدم نقض الوضوء بمس الذكر: طويل ممشوق؛ فلا ينقض مَسه الوضوء، كالبوق.

وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف؛ فكان كالخروف.

واعْلَم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال:

إحداها: أنْ يُقارِن في جميع الصوَر. وبه يُشْعِر كلام "البديع" وغيره بتصوير الطرد به،