كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

ض:المثال الثالث:

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 1176): (صحت مقالته هذه لمطابقة خبره مخبره. فقد اختلت كلية دعواه به).

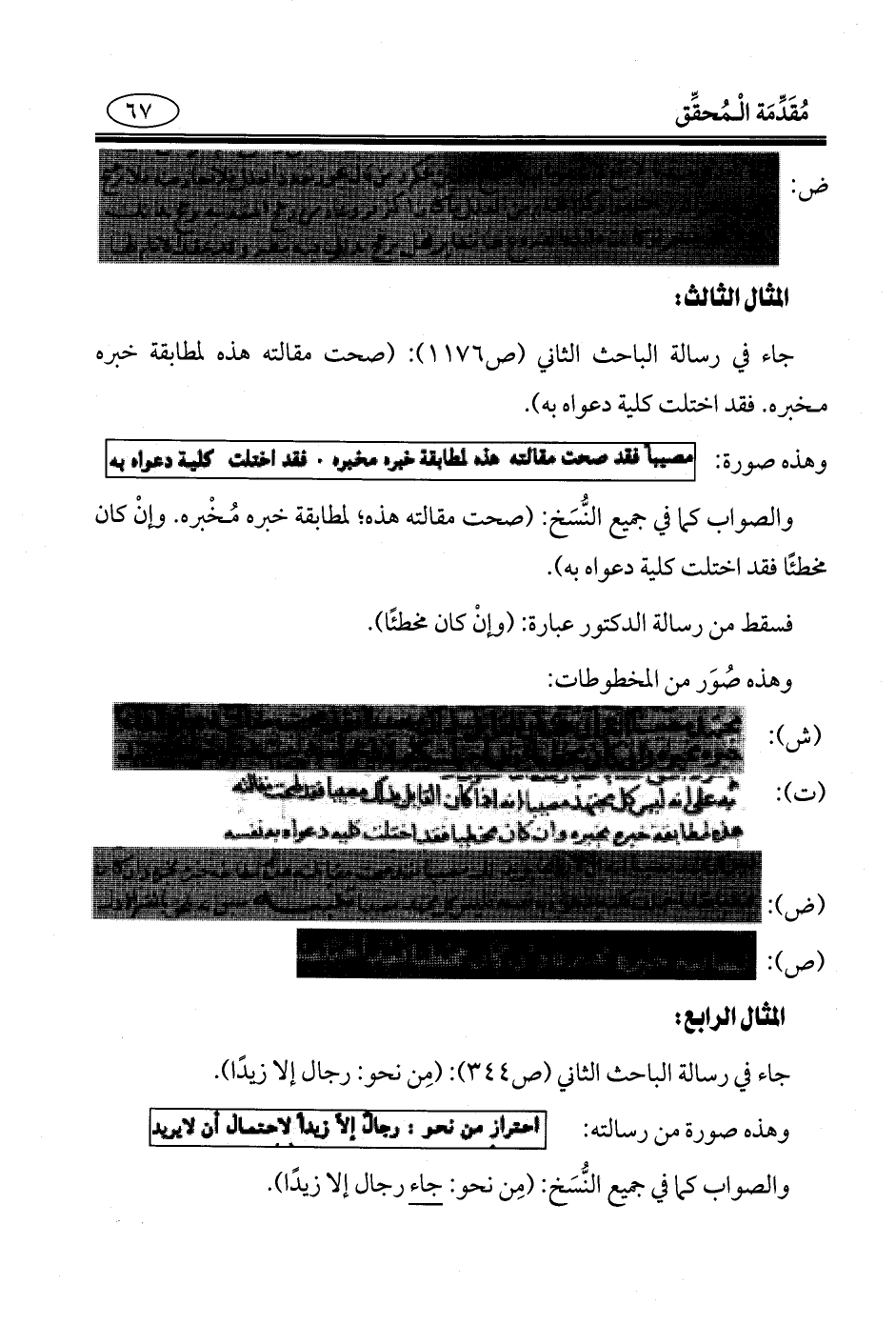

وهذه صورة: مصيبًا فقد صحت مقالته هذه لمطابقة خبره مخبره. فقد اختلت كلية دعواه به.

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (صحت مقالته هذه؛ لمطابقة خبره مُخْبره. وإنْ كان مخطئًا فقد اختلت كلية دعواه به).

فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (وإنْ كان مخطئًا).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

(ش):

(ت):

(ض):

(ص):

المثال الرابع:

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 344): (مِن نحو: رجال إلا زيدًا).

وهذه صورة من رسالته: احتراز من نحو: رجالٌ إلا زيدًا لاحتمال أن لا يريد

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (مِن نحو: جاء رجال إلا زيدًا).

ص

287 - وَالْفِسْقُ بِاقْتِرَافِ مَا قَدْ سَلَفَا ... وَالضَّبْطُ في كبيرةٍ لِتُعْرَفَا

288 - مَا أَشْعَرَ ارْتكَابُهُ [لِكَامِنِ] (¬1) ... بِأَنَّهُ في الدِّينِ ذُو تَهَاوُنِ

289 - غَيْرُ مُبَالٍ فِيهِ، كَالْقَتْلِ أَذَى ... زِنًا، لِوَاطٍ، شُرْبِ خَمْرٍ، فَانْبِذَا

290 - وَسِرْقَةٍ، غَصْبٍ، وَمَا أَشْبَهَهَا ... وَغَيْرُهُ صَغِيرَةٌ بِلَا انْتِهَا

الشرح: لَمَّا سبق أن العدالة ملَكَةٌ تمنع من اقتراف الكبيرة ومن الإصرار على صغيرة بينتُ هنا أن ارتكاب ذلك هو الفسق شرعًا، فمرتكبه هو الفاسق إذا كان عالِمًا بذلك مختارًا، لكنه لا يقال: (إنه ارتكبه) إلا إذا كان كذلك.

فالجاهل والمكرَه معذوران، إلا أن المكره قد يؤاخَذ؛ لأنه مكلَّف كما سبق في موضعه، وسبقت الإشارة إلى ما يُعذَر فيه وما لا يعذر، وسيأتي: مَن أَقْدم جاهلًا، هل ترتفع عنه المؤاخذة بهذا العذر؟ أو لا؟

وبينتُ معنى الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما.

فأما "الفسق" لُغةً: فهو الخروج عن الطريق. قال تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50] أي: خرج عن طاعته] (¬2).

وأما الفرق بين الكبيرة والصغيرة فإنما هو مفرَّع على القول بانقسام الذنب إليهما، وعليه الجمهور، وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر وابن القشيري: إن جميع الذنوب كبائر. ونقله ابن فورك عن الأشعرية واختاره؛ نظرًا إلى مَن عُصي به جَلَّ وعلا.

¬__________

(¬1) في (ن 1، ن 3، ن 4): لكائن.

(¬2) في (ز، ق): (ففسقت عن أمر ربها. أي: خرجت).

وقيل: المكسورة فرع المفتوحة. وقيل: كل منهما أصل برأسه.

فتبين بذلك أن إنكار أبي حيان على الزمخشري ذلك وأنه تَفَرَّد به -ممنوعٌ لهذا البناء. واعتراضه عليه بأنه يقتضي أنه لم يُوحَ إليه سِوَى التوحيد -عجيبٌ؛ لأن ذلك مِن قَصر القلب، فإن خطابه بذلك للمشركين، أي: ما يوحَى إلَيَّ في الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك الذي يعتقدونه.

وأيضًا فبتقدير كونه قصرًا حقيقيًّا قد يلتزمه الزمخشري على رأيه الفاسد في الاعتزال من إنكار الصفات، بل لَعَله مأخذه في تقرير الحصر هناك.

قلت: لكن لا يخرج بذلك عن كونه غير حقيقي؛ لأنه قد أُوحي إليه غير الصفات من فروع الشريعة والأخبار ونحوها.

والذي أظنه أن الشيخ أبا حيان إنما اعترض بما قاله سهوًا؛ لأن الكلام فيما حصر بِـ "أنما" الأخيرة المفتوحة، وذلك حصر الإلهية في واحد، وهذا حصر حقيقي لا تَردُّد فيه، وإنما يصلح هذا التقرير اعتراضًا على الحصر في "إنما" الأُولى وهي المكسورة، فإن أبا حيان ينازع في إفادتها الحصر أيضًا كما سبق، لكن كلامه مصرح بذلك في "أنما" الأخيرة.

نعم، قد يدفع قول الزمخشري بأن حصر الإلهية في واحد مستفاد من نفس الكلام، فإن لفظ "إلهكم" اسم جنس مضاف، فيعم، وقد حصر في واحد بالإخبار بذلك صريحا، فلا حاجة إلى إسناده إلى "أنما"؛ ولهذا جوَّز المعْرِبون أن "ما" في "أنفي" هذه موصولة، وما بعده صلة حُذِف صَدرُها، أي: هو إلهكم.

على أن عبارة أبي حيان يمكن أن تُؤَول بإعادة الكلام للأُولى، وأنه بعد خوضه في المفتوحة رجع لِمَا كان قَرره في "إنَّ" المكسورة؛ لأنهما في آية واحدة، ولكنه بعيد.

باستثناء صحيح، فيصح؛ لأن الكلام بآخِره. وهذا هو المرجَّح.

وثالثها: يَلزمُه سبعة، والاستثناء الأول لا يصح، فيسقط مِن اثنين.

وفي "التجريد" للمحاملي: لو قال: "له علَيَّ ألْف إلا ثوبًا" وفسر الثوب بما قيمته ألف، ففيه وجهان.

وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة) أنه يقع الطلاق الثلاث؛ فإنه أبْطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه المستغرق.

ونقل عن "فتاوى القفال" فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، أنها تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، لم تطلق.

والفرق أنه هنا لم يُضفهن إلى نفسه.

ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق في الأُولى أيضًا علَى أن "إلا" صفة، لا استثناء، كما في: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].

ويؤيده قول الشافعي: لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: "كل امرأة لي طالق" وعزلها بِنيته، أنه يُقبل؛ لأنه لو لم يصح لو صرح به لم تُفِده نيته له.

وينبغي أن تطلق في الثانية على قولنا: (إن الاستثناء من المملوك)، فإنه لا يملك [إلا طلاق عمرة] (¬1). فكأنه استثناها من نفسها، وهو مستغرِق؛ فيبطُل.

ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إنْ كان أكثر مِن المستثنى منه، جاز. نحو: (له علَيَّ ألْف إلا ألفين).

¬__________

(¬1) كذا في (ص)، لكن في (س): الطلاق غيره.

تقريبٌ، والطرد تَحَكُّم) (¬1).

الثاني: أنَّ الطرد حُجة مطلقًا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة كما سبق التعرض له.

والثالث: إنْ قارن في غير صورة النزاع. وهو ما سبق نقله عن الإمام الرازي والبيضاوي.

الربع: وهو قول الكرخي: أنه يفيد في المناظرة المناظِر، ولا يفيد المجتهد الناظر لنفسه.

قال إمام الحرمين في "البرهان": (وقد ناقض؛ إذ المناظرة بحث عن المآخذ الصحيحة، فإذا كان مذهبه أنه لا يَصلح مَأْخَذًا فهذا مراد خصمه في الجدل، وليس في الجدل ما يُقْبَل مع الاعتراف بأنه باطل) (¬2).

والله تعالى أعلم.

ص:

846 - كَذَاكَ "تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ" التَّاسِعُ ... بِأَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ مُتَابعُ

847 - لِمَا بِهِ قَدْ عَلَّلُوا، فَيُحْذَفَا ... خُصُوصُهُ، وَبِالْعُمُومِ يُكْتَفَى

848 - أَوْ يُحْذَفَ الْبَعْضُ مِنَ الْأَوْصَافِ ... وَبِالَّذِي [يَبْقَى] (¬3) [نِيَاطٌ] (¬4) كَافِي

¬__________

(¬1) قواطع الأدلة في أصول الفقه (2/ 168).

(¬2) البرهان (2/ 521).

(¬3) في (ض، ت، س): بقي.

(¬4) في (ت): مناط.