كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

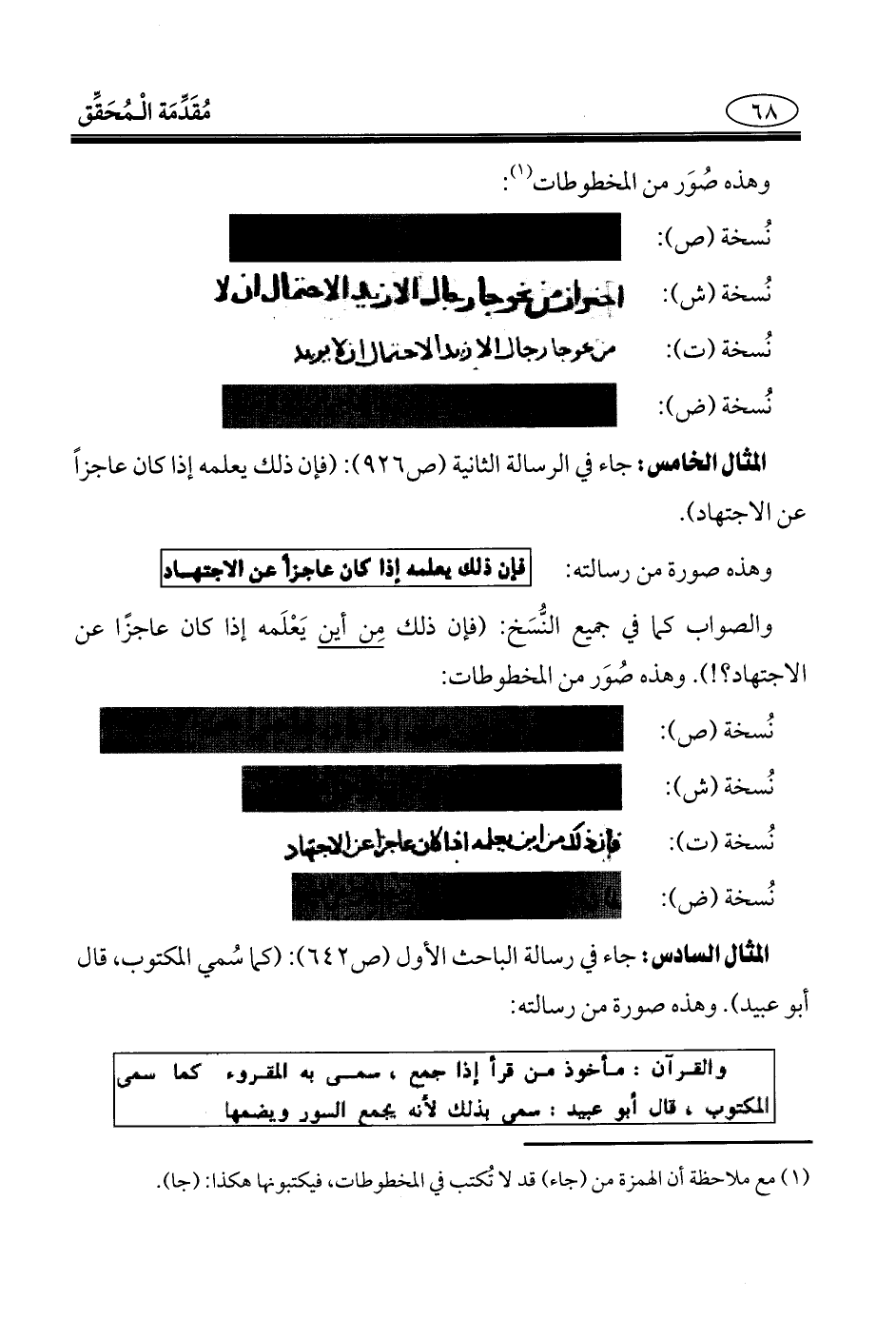

وهذه صُوَر من المخطوطات (¬1):نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال الخامس: جاء في الرسالة الثانية (ص 926): (فإن ذلك يعلمه إذا كان عاجزًا عن الاجتهاد).

وهذه صورة من رسالته: فإن ذلك يعلمه إذا كان عاجزًا عن الاجتهاد.

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (فإن ذلك مِن أين يَعْلَمه إذا كان عاجزًا عن الاجتهاد؟ ! ). وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال السادس: جاء في رسالة الباحث الأول (ص 642): (كما سُمي المكتوب، قال أبو عبيد). وهذه صورة من رسالته:

والقرآن: مأخوذ من قرأ إذا جمع، سمى به المقروء كما سمى المكتوب، قيل أبو عبيد: سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها

¬__________

(¬1) مع ملاحظة أن الهمزة من (جاء) قد لا تُكتب في المخطوطات، فيكتبونها هكذا: (جا).

قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله "صغيرة"؛ إجلالًا له مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح) (¬1).

وإنما الخلاف في التسمية.

دليل الجمهور: قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: "ما اجتنبت الكبائر" (¬2). إذ لو كان الكل كبائر، لم يَبْقَ بعد ذلك ما يكفر بما ذكر.

وكذا قوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7]، فغاير بين الفسوق والعصيان، لكن ليس هذا صريحًا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و [ما] (¬3) لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق.

وفي الحديث كما سيأتي: "الكبائر سبع" (¬4). وفي رواية: "تسع" (¬5) وعدَّها، فلو كانت الذنوب كلها كبائر لَمَا ساغ ذلك.

¬__________

(¬1) نفائس الأصول (3/ 591).

(¬2) صحيح مسلم (رقم: 233).

(¬3) في (ز): بين ما.

(¬4) المعجم الكبير (17/ 48، رقم: 102)، المعجم الأوسط (6/ 33، رقم: 5709).

وفي المعجم الكبير (6/ 103، رقم: 5636) بلفظ: "اجتنبوا الكبائر السبع".

قلتُ: رواية: "الكبائر سبع" عزاها المنذري في (الترغيب والترهيب، 2/ 559) للبزار، وقال الألباني في تحقيقه: (حسن لغيره). لكن الذي في المطبوع من (مسند البزار، 15/ 241، رقم: 8690) هكذا: (الكبائر أولاهن. . .). انظر: الترغيب والترهيب للمنذري، ط: مكتبة المعارف بالرياض.

(¬5) سنن أبي داود (رقم: 2875)، المستدرك على الصحيحين (رقم: 197)، السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 20541). قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أبي داود: 2875).

والثالث: الحصر بضمير [الفَصْل] (¬1):

نحو: (زيد هو العالم). ومنه قوله تعالى: {فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ} [الشورى: 9]، {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر: 3]. ذكره البيانيون.

وقال ابن الحاجب في "أماليه": صار إليه بعض العلماء؛ لوجهين:

أحدهما: قوله تعالى: {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات: 173]، فإنه لم يُسَق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دُون غيرهم، وكذا قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} [غافر: 43]، و {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الشورى: 5].

والثاني: أنه لم يوضع إلا للإفادة، ولا فائدة في مثل قوله: {وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: 76] سوى الحصر.

والرابع: الحصر بتقديم المعمول:

نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، أي: نخصك بالعبادة والاستعانة، وهذا معنى الحصر كما سنذكره من بعد، وسواء في المعمول المفعول والحال والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأ، نحو: تميميٌّ أنا.

وبه صرح صاحب "المثل السائر"، وأنكره [عليه] (¬2) صاحب "الفلك الدائر" وقال: (لم يَقُل به أحد) (¬3).

وإنكاره عجيب؛ فكلام البيانيين طافح به.

¬__________

(¬1) في (ز): المنفصل.

(¬2) كذا في (ص، ت) وهو الصواب. لكن في سائر النُّسخ: على. فالكتاب الثاني اسمه: "الفلك الدائر على المثل السائر".

(¬3) الفلك الدائر (4/ 250) مطبوع مع المثل السائر.

قال: إلا أنه يكون منقطعًا وليس من المستغرق، نحو: "أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا"، باعتبار أن المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء مِن المذكور، لا من المملوك. حتى لو قال: "أنت طالق عشرًا إلا ثمانيًا"، طلقت ثنتين.

ولذلك ينشأ [فرع] (¬1) من خلاف آخَر في جمع المفرق وتفريق المجتمع، نحو: "أنت طالق ثلاثًا إلا طلقة وطلقة وطلقة"، تطلق ثنتين؛ بناءً على أنه لا يُجمَع المفَرَّق؛ فيبطل الأخير، ويصح ما سواه.

وقيل: يقع الثلاث.

وغير ذلك مما هو مذكور في الفقه.

نعم، لو قال: (أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا)، يقال فيه: لِمَ لا فرقت الصفقة في الاستثناء فأبطل فيما وقع به الاستغراق وهو واحدة، وصَحَّ الباقي؟ فكأنه قال: (ثلاثًا إلا ثنتين)، فتطلق واحدة.

وجوابه أنه إذا لم يفرق المجموع ينظر في الكل، إنْ كان باطلًا فباطل. ونظيره لو جمع أختين في عقد نكاح، بطل فيهما، بخلاف ما لو عقدهما مرتبًا.

وقريب منه لو زاد في شرط الخيار على الثلاث، بَطُل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس زائدًا بعد ما شرط فيه الثلاث فما دُونها.

وأما الأمر الثالث:

وهو كون المستثنى إما أقَل مِن الباقي أو أكثر أو مساويًا، فليس كونه أقَل شرطًا في الاستثناء على المرجَّح.

¬__________

(¬1) في (ص، ق): نزاع.

الشرح:

"التنقيح" لغةً: التخليص والتهذيب، يقال: "نقحتُ العظم" إذا استخرجت مخه.

و"المناط": مفعل مِن "نَاطَ نياطًا"، أيْ: عَلق.

والمراد: أنَّ الحكم تَعَلَّق بذلك الوصف.

فمعنى "تنقيح المناط": الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم.

وهو ضربان:

أحدهما وهو الأشهر: أنْ يَرِد وصف قد علق به حُكم لكن ظهر بالاجتهاد أن خصوص ذلك الوصف لا يَصْلُح للعِلية؛ فَيَتَعَيَّن أنْ يكون ما فيه من العموم هو العلة.

فمثال ذلك: ما فعل مالك وأبو حنيفة في حديث المُجامِع في نهار رمضان، اجتهدَا فحذفَا خصوص الجماع، وأناطَا وجوب الكفارة بما فيه مِن عموم الإفطار، فإنه إذا بَطُل الخصوص، يبقى العموم.

نعم، الإلغاء قد يكون بدليل وقد يكون بنفي الفارق وهو المسمَّى بـ "الإلغاء" الآتي بيانه بأنْ يقال: لا فارِق بين الأصل والفرع إلا ذلك الخصوص، وهو لا مدْخَل له في الحكم البَتَّة إجماعًا، كقياس الأَمَة على العبد في السراية، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعتق شركًا له في عبد، قوّم عليه الباقي" (¬1). فيقال: لا فارق بين الأَمة والعبد إلا خصوص الذكورة وهو مُلْغًى بالإجماع؛ إذْ لا مدخل له فى العِلِّية.

¬__________

(¬1) مصنف عبد الرزاق (16712)، مسند أحمد (4901)، وغيرهما، بلفظ: (مَن أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي في ماله). وفي: صحيح البخاري (2386)، صحيح مسلم (1501) واللفظ لمسلم: (مَن أعتق شركًا له في عَبْد فكان له مال يَبلغ ثَمَن العبد، قُوّم عليه قيمة العدل، فأعطَى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فَقَدْ عتق منه ما عتق).