كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

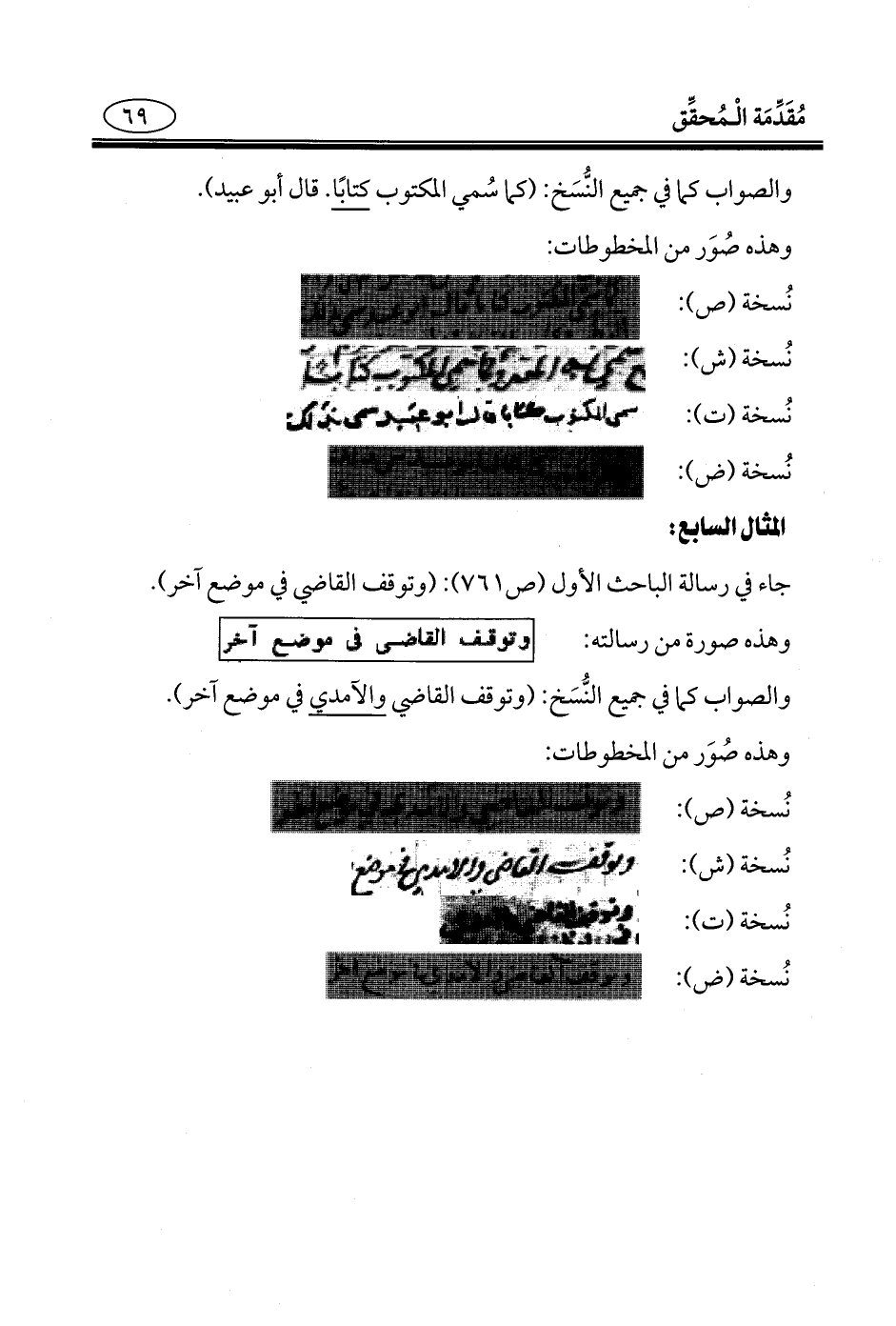

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (كما سُمي المكتوب كتابًا. قال أبو عبيد).وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال السابع:

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 761): (وتوقف القاضي في موضع آخر).

وهذه صورة من رسالته: وتوقف القاضي في موضع آخر

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخر).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

ثُم القائل بالفرق بينهما اختلفوا، فقيل: لا يُعْرف ضابطها.

قال الواحدي: (الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تُعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد؛ ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه؛ رجاء أن تُجتنب الكبائر. ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك).

وقال الأكثرون: ضابطهما معروف. فقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة.

وذكر أصحابنا في ضابطهما غير ذلك، فحكى الرافعي وغيره أربعة أوجُه:

أحدها: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بِنَص كتاب أو سُنة.

ثانيها: ما أَوجب حدًّا، قال الرافعي: وهُم إلى ترجيح هذا أميل. [والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق؛ لِمَا ذكروه عند تفصيل الكبائر] (¬1).

ثالثها: لأبي سعد الهروي: كل معصية يجب في جنسها حدٌّ مِن قتل وغيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين.

رابعها: ما قاله إمام الحرمين في "الإرشاد": كل جريمة تؤذن بِقِلة اكتراث مرتكبها بالدِّين ورِقَّة الديانة.

وفي معناه ما في "النهاية": (إنَّ الصادر إنْ دَلَّ على الاستهانة لا بالدِّين ولكن بغلبة التقوى وتمرين عليه رجاءَ العفو فهو كبيرة، وإنْ صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر فصغيرة) (¬2). انتهى ملخصًا.

¬__________

(¬1) ليس في (ز، ق).

(¬2) نهاية المطلب (19/ 6).

وقد احتج أصحابنا على تعيين لَفْظَي التكبير والتسليم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، ومنعه الحنفية؛ لمنعهم المفاهيم، وزيَّفه إمام الحرمين بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلتَ: (صديقي زيد)، ولكنه لا يخرج عن كونه مفهومًا.

نعم، قرر الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وَجْه الحصر فيه بأن المبتدأ لا يكون أَعم من الخبر، لا تقول: (الحيوان إنسان). فإذا قلتَ: (زيد صديقي)، كان الخبر صالحًا لأنْ يكون أعم من المبتدأ، فتجعله كذلك؛ ولذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد، بخلاف قولك: (صديقي زيد)، فلا يكون الخبر الذي هو "زيد" أَعَم مِن المبتدأ، فما بَقي إلا أن يجعل مساويًا، وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وهو غير جائز. وإذا كان مساويًا، لزم الانحصار؛ ضرورةَ صِدْق أن كل صديق هو زيد.

¬__________

(¬1) سنن أبي داود (61)، سنن الترمذي (3) وغيرهما. وصححه الألباني في (إرواء الغليل، رقم: 301).

وتفصيل القول في ذلك أن استثناء الأقل حتى يبقى الأكثر - جائز.

قيل: بالإجماع.

ورُدَّ بأن المازري إنما حكى الإجماع فيما إذا كان المستثنى ليس بواحد صحيح من أفراد المستثنى منه، نحو: (له علَيَّ عشرة إلا حبة)، أو: (إلا سدسًا)، بخلاف: (إلا واحدًا)، أو: (إلا ثلاثًا)؛ فإنه وإن كان المشهور جوازه إلا أن بعضهم استهجنه وقال: الأحسن أن يقول: (له تسعة) أو: (سبعة)، ولا يقول: (عشرة إلا واحدًا) ولا: (إلا ثلاثًا).

ونقل في "شرح التلقين" أنهم شذوا فقالوا: لا يجوز استثناء الأقَل إلا لضرورة إليه، كَـ "مائة إلا ربع درهم". قالوا: وأما نحو: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14] فإنما سوغه أن الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة، فكأنه قال: عشر مئين إلا نصف مائة (¬1).

وهذا وإن كان مخالفًا للمشهور مع تكلُّف فيه وتعسُّف فهو قادح في حكاية الإجماع، إلا أن يقال: لِشذوذه لم يُلتفَت إليه.

وأما استثناء الأكثر ويبقى الأقل واستثناء المساوي ويبقى نظيره ففيه مذاهب لأهل العربية والأصول:

الأول: الجواز فيهما، فيجوز: (له عليَّ عشرة إلا تسعة)، و: (له عليَّ عشرة إلا خمسة). وهو قول أكثر الأصوليين.

وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أكثر الكوفيين من النحاة. ونقله أبو حيان في "الارتشاف" عن أبي عبيدة.

¬__________

(¬1) شرح التلقين (ج 3، المجلد الثاني، ص 45).

وهذا الذي تسميه الحنفية بِـ "الاستدلال"، ويفرقون بينه وبين "القياس"، فيخصون "القياس" بما يكون فيه الإلحاق بِذِكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظن، و"الاستدلال" بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القَطْع، حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونَسخه، فجوَّزوا الزيادة على النص به ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد. بل يقول بهذا أكثر منكري القياس أو منكره في نوع خاص كأبي حنيفة، فإنه ينكر القياس في الكفارة ومع ذلك يستعمل "تنقيح المناط" فيها؛ لأنه يسميه "استدلالًا" كما سبق. ولكن حاصله تأويل ظاهر بدليل.

قال ابن التلمساني: واعتراف مُنكرُو القياس بهذا النوع بناء على مسألة أخرى وهي أن النَّص على التعليل هل هو نَص على التعميم؟ أو لا؟

فمَن قال: نعم، اعترف بهذا وأنكر القياس.

والحقُّ أنَّ هذا كله اصطلاح، وإلا فالكل قياس، وكُل مِن النوعين قد يكون الجامع فيه قطعيًّا وظنيًّا.

نعم، القطع في نوع "لا فارِق" أكثر.

واعلم أنه قد يقال في هذا النوع من "تنقيح المناط": هذا الحكم لا بُدَّ له مِن عِلة؛ لِمَا سبق، وهي:

- إما المشترك بين الأصل والفرع، كالرق في المثال السابق.

- أو المختص بالأصل، كالذكورة.

والثاني باطل؛ لأنَّ الفارق مُلْغى؛ فتعَيَّن الأول، فيَلْزَم ثبوت حُكم الأصل في الفرع؛ لثبوت عِلَّته فيه.

ولا يكفي في إيراده: هذا الحكم لا بُدَّ له مِن مَحل، وهو إما المشترِك أو مُمَيِّز الأصل