كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

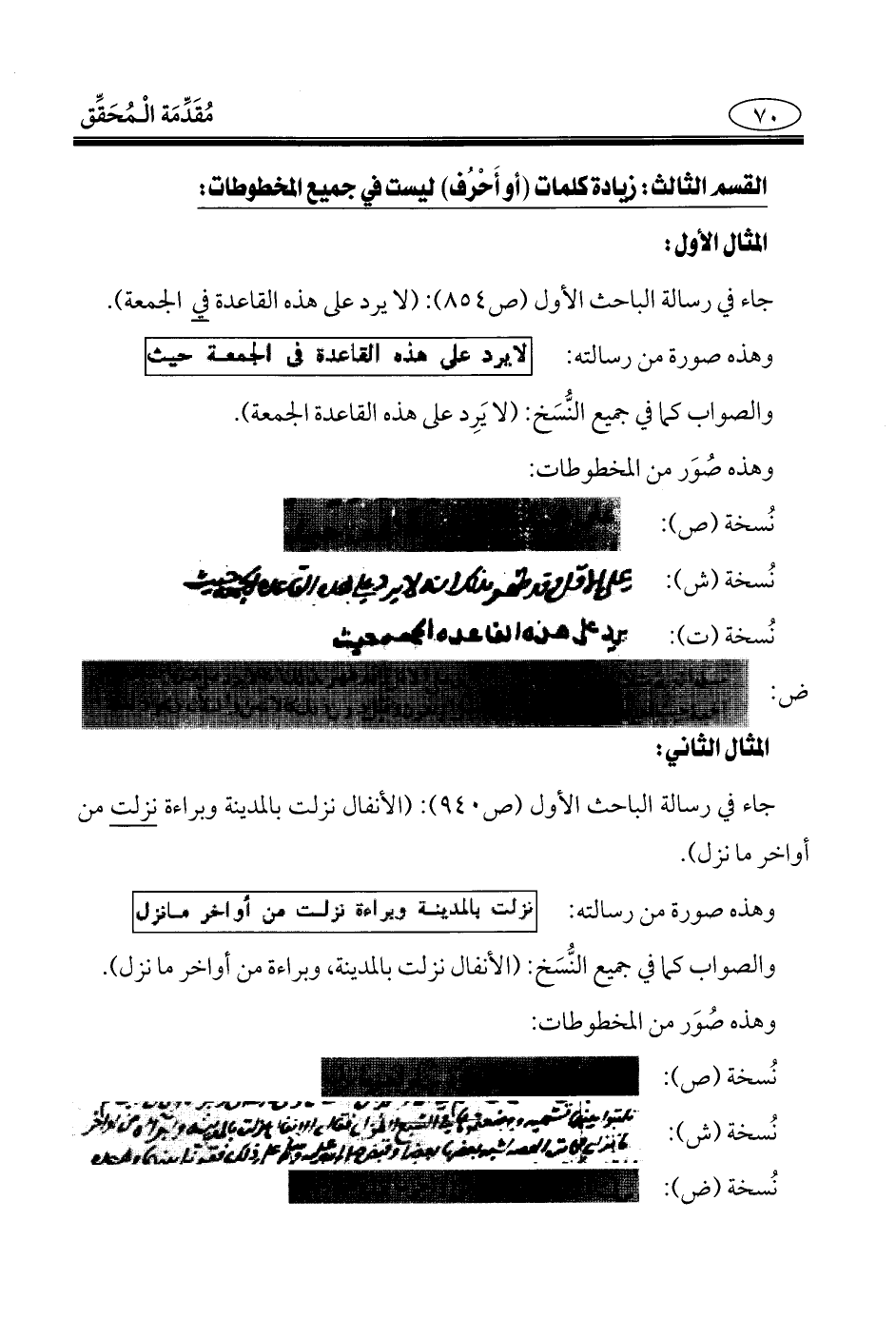

القسم الثالث: زيادة كلمات (أو أَحْرُف) ليست في جميع المخطوطات:المثال الأول:

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 854): (لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة).

وهذه صورة من رسالته: لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة حيث

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (لا يَرِد على هذه القاعدة الجمعة).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

ض:

المثال الثاني:

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 940): (الأنفال نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من أواخر ما نزل).

وهذه صورة من رسالته: نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من أواخر ما نزل.

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (الأنفال نزلت بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ض):

ومعنى قوله: (لا بالدين) لا بأصل الدين، فإنَّ ذلك كفر، وهو معنى قوله في العبارة الأخرى: (بقلة اكتراث)، ولم يَقُل: (بعدم اكتراث).

والكفر وإن كان أكبر الكبائر فالمراد تفسير غيره مما يَصْدر من المسلم، وهذا ما اقتصر عليه الرافعي من الأوجُه، وتبعه في "الروضة".

ورجح المتأخرون مقالة الإمام؛ لحسْن الضبط بها، وعليها اقتصرتُ في النَّظم، ولعلها وافية بما ورد في السُّنة من تفصيل الكبائر الآتي بيانها وما أُلحق بها قياسًا.

ثم قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الكبائر والصغائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإنْ نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإنْ ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أَرْبت عليها فهي منها. فمَن شتم الرب سبحانه وتعالى أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو استهان بالرسل أو كذَّب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف بالقاذورات، فهذا من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة) (¬1). انتهى

وانتُقد عليه بأن هذا كله مندرج تحت الشرك بالله الذي هو أول المنصوص عليه من الكبائر؛ إذِ المراد منه مُطلق الكفر إجماعًا، لا خصوص الشرك، إما تعبيرا بالبعض عن الكل، وخُص بالذِّكر؛ لغلبته ببلاد العرب، وإما تنبيهًا بأحد النوعين على الآخَر.

قلتُ: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره، لا على المعنى الذي سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين.

ثم قال ابن عبد السلام: وكذلك مَن أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسْلمًا لمن يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة آكِل مال اليتيم، وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع عِلمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويسْبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون

¬__________

(¬1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 19).

تنبيهان

الأول: إفادة التقديم الاختصاص الذي قال به البيانيون خالفهم فيه ابن الحاجب وأبو حيان، فقال ابن الحاجب في "شرح المفصل": (إنَّ تَوَهُّم الناس لذلك وَهْم، وتمسكهم بالتقديم في نحو: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} [الزمر: 66] ضعيفٌ؛ لورود {فَاعْبُدِ اللَّهَ} [الزمر: 2]) (¬1). فيلزم أن المؤخَّر يفيد عدم الحصر، لكونه نقيضه.

وأُجيب بأن التأخير لا يستلزم حصرًا ولا عدمه، ولا يَلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه، لاسيما و"مُخْلِصًا" في قوله تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا} [الزمر: 2] مُغْن عن إفادة الحصر.

وقال أبو حيان أول "تفسيره" في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن التقديم للاهتمام والعناية، فهو في التقديم والتأخير كما في "ضرب زيدٌ عَمرًا" و"ضرب عمرًا زيدٌ" (¬2)، فكما أنَ هذا لا يدل على الاختصاص فكذلك مثالنا.

وأُجيب بأنَّ تشبيه سيبويه إنما هو في أصل الإسناد، وأن التقديم يُشْعر بالاهتمام والاعتناء، ولا يَلزم من ذلك نفي الاختصاص.

ومما يستدل به بعض المتأخرين على المنع أيضًا ورود: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: 41]، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] ونظائره.

ويجاب عنه بما سبق، بل يُقال: إنَّ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} لا يمنع أن يقرأ بغير الاسم،

¬__________

(¬1) انظر: الإيضاح شرح المفصل (1/ 47)، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق.

(¬2) تفسير البحر المحيط (1/ 127).

الثاني: المنع فيهما. ونقله الشيخ أبو حامد عن البصريين من النحاة.

وكذا حكاه عنهم أبو حيان في "الارتشاف"، وهو أحد قولَي القاضي أبي بكر، ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والمازري والآمدي عن الحنابلة.

نعم، الذي في "مختصر التقريب" للقاضي مقتضاه أنه لا يخالف إلا في الأكثر فقط، فإنه قال: (كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرًا، والذي صح عندنا آنفًا منع ذلك) (¬1).

ولم يتعرض لاشتراط الأقلية، لكن في تقريره الأدلة ما يُشعِر بمنع المساوي أيضًا.

فإنْ صح النقلان عنه فيكون له قولان في المسألة، ونقل المازري والباجي عن القاضي قولًا ثالثًا بجواز استثناء الأكثر، فإنْ كان ما أشار إلى أنه رجع عنه، فلا ينبغي أن يُنسَب له.

الثالث: المنع في الأكثر فقط دُون المساوي. وهو أحد أقوال القاضي كما سبق. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري، ونقله الإمام الرازي وأتباعه عن الحنابلة، ونقله ابن الحاجب عن بعضهم. وبه يحصل التوفيق بين النقلين عن الحنابلة.

نعم، سيأتي عنهم نقل آخَر غير هذين.

الرابع: أن استثناء الأكثر مستقبَح عند العرب، لا ممتنع في لغتهم كما هو المذهب الذي قبله. ونقله المازري عن الشافعي قولًا، وعن القاضي فيما كان يقوله أولًا، وعن ابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب. ونقل المازري عن الشافعي قول المنع قولًا له آخر، ونقله أيضًا عن أحمد. قيل: ولا يُعرف ذلك للشافعي قولًا.

الخامس: يمتنع استثناء الأكثر إنْ كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد صريحة، نحو: (عشرة إلا تسعة). فإنْ لم يكن كذلك نحو: (خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف

¬__________

(¬1) التقريب والإرشاد - الصغير (3/ 141)، التلخيص (2/ 75).

عن الفرع، والثاني باطل؛ لأنَّ الفَرق مُلْغًى، فيلزم أنْ يكون محله المشترك؛ فيثبت الحكم في الفرع بالضرورة.

كأنْ يقول الحنفي: وجوب كفارة الإفطار له محَل، وهو إما خصوص الوقاع أو مُطْلَق المفَطِّر، والأول باطل؛ لأنَّ خصوص الوقاع مُلْغًى (كخصوص القتل بالسيف لوجوب القصاص)؛ فَتَعَيَّن الثاني؛ فتجب الكفارة على مَن أَفْطَر بالأكل.

فيُجاب بأنَّ الشارع رَتَّب على المركَّب؛ فلا يَلْزَم أنْ يثبت الحكم على الأَعَم.

وحاصله أنه لم يَقُم دليل على إلغاء الخصوص، والفرض أنَّ له مناسبة في الحكم، فلا يُلغى.

الضرب الثاني:

أنْ يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيُحذف بعضها عن درجة الاعتبار إما لأنه طردي أو لثبوت الحكم على بقية الأوصاف بدونه، ويُناط بالباقي. فهو بمنزلة لفظ عام أُخرج بعضه وبُيِّن المراد به بالاجتهاد.

كَتَعَيُّن أوصاف في حديث الأعرابي: كَوْن المجامِع أعرابيًّا، وكونه زيدًا، وكون المجامَعة زوجة أو أَمة، أو في قُبُلها، وكَوْنه شَهْر تلك السَّنة. وَهِيَ كُلها مُلغاة؛ لأنها طَرْدِيَّة سِوَى الوقاع في نهار رمضان بجماع أفسد به آثمًا به لِذَاته. هذا على مذهبنا.

وأبو حنيفة ومالك يَلْغِيَان مع ذلك كَوْنه وقاعًا، ومَنَعَا إفساد صوم رمضان.

فإنْ قِيل: ما الفرق بين هذا وبين "السبر والتقسيم" وقد جعله الإمام منه؛ لكونه وُجِد منهما؟

قيل: لكن الفرق بينهما أن "السبر والتقسيم" لا بُدَّ فيه مِن تعيين الجامِع والاستدلال على العِلة، وأما هذا فلا يجب فيه تعيين العِلة، ولكن ضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض لِعِلة