كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

نُسخة (ت):المثال الثالث:

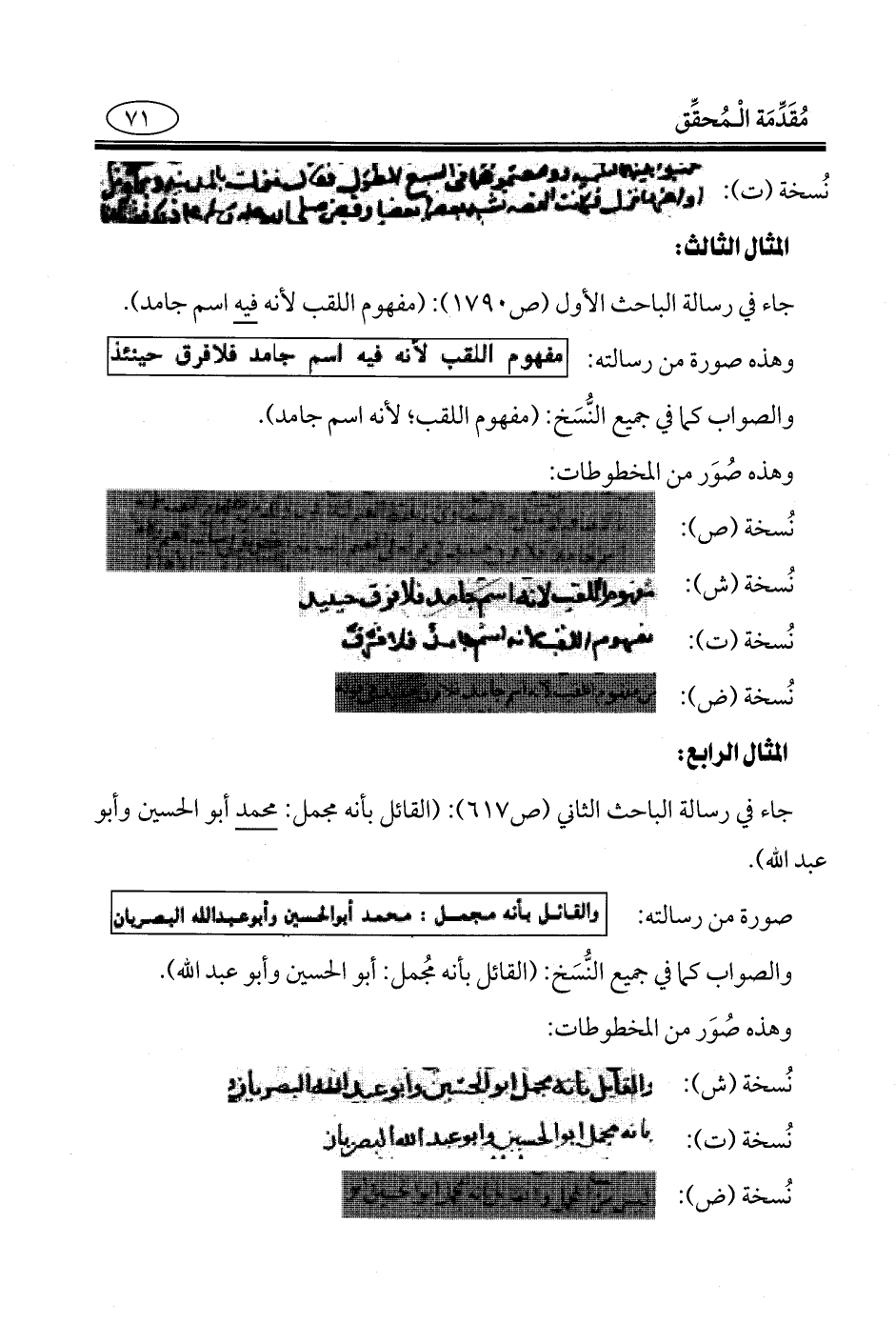

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 1790): (مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد).

وهذه صورة من رسالته: مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد فلا فرق حينئذ

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

المثال الرابع:

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 617): (القائل بأنه مجمل: محمد أبو الحسين وأبو عبد الله).

صورة من رسالته: والقائل بأنه مجمل: محمد أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (القائل بأنه مُجمل: أبو الحسين وأبو عبد الله).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

أموالهم، فإن نِسبة هذه المفاسد أعظم من [التَّولِّي يوم] (¬1) الزحف بغير عذر، وكذا لو كذب على إنسان يَعلم أنه يُقتل به.

وأطال في ذلك، إلى أنْ قال: (وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قُرِن به وعيدٌ أو حَدٌّ أو لَعْن فهو من الكبائر، فتغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به. فَعَلَى هذا كل ذنب يُعلم أن مفسدته كمفسدة ما قُرن الوعيد به أو اللعن أو الحدُّ أو كان أكثر من مفسدته فهو كبيرة) (¬2). انتهى

وذَيَّل ابن دقيق العيد على ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة مما يقترن بها [من] (¬3) أمرٍ آخَر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك، ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر السكْر وتشويش العقل، فإنْ أخذنا هذا بمجرده، لَزِم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة؛ لخلوها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة؛ لمفسدة أخرى وهي التجرِيء على شرب الكثير الموقِع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة.

تنبيه:

قال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها؛ ليحصل بها استيعاب الكبائر المنصوصة والمقيسة؛ لأن بعضها لا يَصْدق عليه هذا وبعضها لا يصدق عليه الآخَر.

قلتُ: لكن تعريف الإمام لا يكاد يخرج عنه شيء منها لمن تأمله.

قولي: (وَالْفِسْقُ) مبتدأ خبره "باقتراف"، أي: حاصل بذلك، والإشارة بِـ "مَا قَدْ سَلَفَ" إلى اقتراف الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة.

¬__________

(¬1) كذا في (ز، ش، ق). وليست في (ص، ض). لكن في (ت، ظ): الفرار من.

(¬2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 21).

(¬3) كذا في (ز، ش). لكن في سائر النُّسخ: و.

و {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا} لا يمنع أنها لا تجري إلا بِاسْمه.

وقال صاحب "الفلك الدائر": (الحقُّ أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص، نحو: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} [طه: 118] ولم يكن ذلك خاصًّا به؛ فإنَّ حواء كذلك) (¬1).

وأما كون الاختصاص الحصر فهو رأْي الجمهور، وخالف الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك، فقال: ليس معنى الاختصاص الحصر، خِلافًا لِمَا يفهمه كثير من الناس؛ لأن الفضلاء- كالزمخشري- لم يُعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص، والفرق بينه وبين الحصر أن "الاختصاص" افتعال من الخصوص، و"الخاصُّ" مُركَّب من عموم ومعنى يفصله، فالضربُ مثلًا عام، فإذا قلتَ: "ضربتُ" خصصته بإسناده لك، فإذا قلتَ: "زيدًا" خصصتَ ضربَك بوقوعه على زيد، فالمتكلم إما أن يكون مقصوده الثلاثة أو بعضها، فتقديمه أحدها يُشعر باختصاصه لها مِن مُطْلق الضرب؛ لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام، ويبقى ذِكر الباقي بالتبعية لِمَا قَصَده، وليس فيه حينئذٍ ما في الحصر مِن نَفْي غيره، وإنما جاء الحصر في {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ونحوه لِلعِلم به مِن خارج، لا من نفس اللفظ، بدليل أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك. ألا تَرى أن قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} [آل عمران: 83] ليس المراد إنكار كَوْنهم لا يبغون إلا غير دين الله، بل كونهم يبغون غير دين الله مُطلقًا) (¬2). انتهى ملخَّصًا.

وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 105]، فإن رحمة الله لا تنحصر.

¬__________

(¬1) الفلك الدائر (4/ 258) مطبوع مع المثل السائر.

(¬2) رفع الحاجب (4/ 25).

أكثر من الباقي، فهو جائز. [وقيل: هو الموجود في كُتب الحنابلة] (¬1).

السادس: يمتنع استثناء الأكثر جملة، ولا يمتنع تفصيلًا. فيمتنع: (جاء إخوتك العشرة إلا تسعة). ويجوز: (إلا زيدًا وعمرًا وبكرًا) وهكذا لتمام التسعة.

السابع: التفصيل بين أن يكون السامع عالِمًا بأن المخرج أكثر فيمتنع، أوْ لا فيجوز.

الثامن: يجوز استثناء الأكثر، لكنه لم تَرِد به اللغة، بل ذُكِر قياسًا على التخصيص.

ورُدَّ بأن القياس في اللغة ممتنع عند الكثير كما سبق.

التاسع (ويُعزى للحنابلة): يجوز في المنقطع، لا المتصل. فيجوز: (له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني) إذا كان ذلك الثوب يساوي ستمائة. ولكن هذا راجع إلى المذهب الخامس عند التأمل؛ لأنه في تقدير: (إلا قيمة الثوب).

تنبيهات

الأول: أنكر بعض أهل اللغة ورود مثل ذلك في اللغة، وأن ما استدل به المجوِّزون من: (قوله تعالى: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [الحجر: 40] مع قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42] فاستثنى كل واحد منهما مِن الآخر، وأنه أيهما كان الأكثر، حصل به الاستدلال) يجاب عنه بجوابين:

أحدهما: أن الاستثناء للمخلصين إنما هو من بني آدم، ولا شك أنهم أقَل مِن الباقي. واستثنى "الغاوين" من جميع العباد وهُم الأقَل أيضًا؛ فإنَّ الملائكة من عباد الله؛ لقوله تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]، وهُم غير غاوين.

¬__________

(¬1) هذه العبارة في (ص، ق، ش) جاءت بعد قوله الآتي في المذهب السادس: (ولا يمتنع تفصيلا).

جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في "مَن أعتق شركًا له في عَبْد" (¬1).

ونحوه: "أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬2)، فإنَّ المرأة كذلك.

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، والعبد في معنى الأَمَة.

"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" (¬3)، فالأَمة كالعبد.

وحديث موت الفأرة في السمن (¬4)، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.

ص:

849 - وَمَا بـ "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ" يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ

850 - بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا

الشرح:

لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا "تنقيح المناط" أنْ يتعرضوا

¬__________

(¬1) سبق تخريجه.

(¬2) سبق تخريجه.

(¬3) سنن أبي داود (رقم: 3435)، سنن النسائي (رقم: 4636). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 3435). وفي: صحيح البخاري (رقم: 2250)، صحيح مسلم (رقم: 1543) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ).

(¬4) صحيح البخاري (رقم: 233).