كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

المثال الخامس:جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 1075): (الوضوء في أثناء المكاره. نعم: فيما بعد).

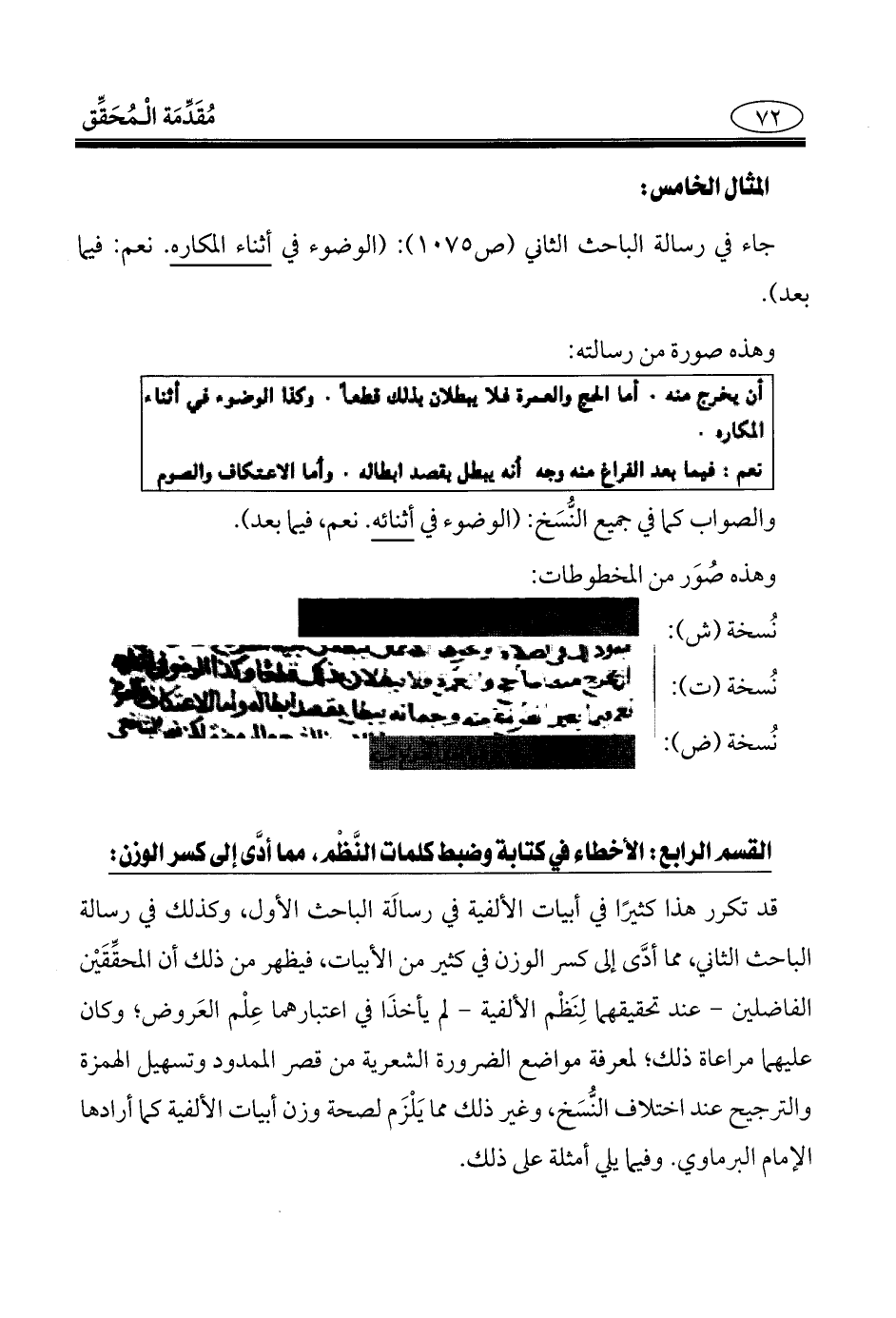

وهذه صورة من رسالته:

أن يخرج منه. أما الحج والعمرة فلا يبطلان بذلك قطعًا. وكذا الوضوء في أثناء المكاره.

نعم: فيما بعد الفراغ منه وجه أنه يبطل بقصد ابطاله. وأما الاعتكاف والصوم.

والصواب كما في جميع النُّسَخ: (الوضوء في أثنائه. نعم، فيما بعد).

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

نُسخة (ض):

القسم الرابع: الأخطاء في كتابة وضبط كلمات النَّظْم، مما أدَّى إلى كسر الوزن:

قد تكرر هذا كثيرًا في أبيات الألفية في رسالَة الباحث الأول، وكذلك في رسالة الباحث الثاني، مما أدَّى إلى كسر الوزن في كثير من الأبيات، فيظهر من ذلك أن المحقِّقَيْن الفاضلين - عند تحقيقهما لِنَظْم الألفية - لم يأخذَا في اعتبارهما عِلْم العَروض؛ وكان عليهما مراعاة ذلك؛ لمعرفة مواضع الضرورة الشعرية من قصر الممدود وتسهيل الهمزة والترجيح عند اختلاف النُّسَخ، وغير ذلك مما يَلْزَم لصحة وزن أبيات الألفية كما أرادها الإمام البرماوي. وفيما يلي أمثلة على ذلك.

والباقي قولي: (بِأَنَّهُ في الدِّينِ) متعلق بِـ "أَشْعَرَ"، أي: أشعَر بتهاون المرتكِب له. وهو معنى قول الإمام: (بِقِلة اكتراثه). أي: مبالاته، وتاؤه الأخيرة مثلثة.

والمراد برقة الديانة ضعف [التدين] (¬1).

وقولي: (في الدِّينِ) متعلق بالتهاون، والمعنى أن التهاون في الدِّين، لا بالدِّين، فإن ذاك كفر، وقد سبق كلام الإمام في "النهاية" وإيضاحه.

وقولي: (غَيْرُ مُبَالٍ فِيهِ) خبرٌ بعد خبر لِـ "أنَّ" التوكيدية المصدرية، أي: غير مُبَالٍ في ذلك الأمر، أو: غير مبال فيما يُعاب عليه في الدِّين. وهو معنى قول الإمام: (رقة الديانة).

قولي: (كَالْقَتْلِ) إلى آخِره -أمثلة من الكبائر المنصوصة وغيرها، وقد ذكر الرافعي وغيره طائفة منها لا بأس بإيرادها؛ تكميلًا للفائدة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات" (¬2).

وسيأتي في رواية ذِكر تِسع، على أن في تعيين السبع اختلافًا في الروايات يُعلم منه عدم الحصر فيما ذكر، وأن ذلك العدد كان بحسب المقام باعتبار السائل أو غير ذلك.

وتسمية هذه كبائر رواه أبو القاسم البغوي وابن عبد البر في "التمهيد" بسنده من طريقه عن طيلسة بن علي، قال: "أتيتُ ابن عمر - رضي الله عنه - عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب الماء على رأسه، فسألته عن الكبائر، فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هن تِسع. قلتُ: وما هن؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف،

¬__________

(¬1) كذا في (ز)، لكن في (ص): الدين.

(¬2) صحيح البخاري (رقم: 2615)، صحيح مسلم (رقم: 89).

الثاني:

مما ذُكر مِن صِيَغ الحصر المعتبر مفهومه: حصر المبتدأ في الخبر، ولذلك صيغتان:

إحداهما: نحو: "صديقي زيد". صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي وإلْكِيَا وغيرهم مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد، كان حصرًا لذلك العام (وهو الأصدقاء كُلهم) في الخبر (وهو "زيد")؛ إذْ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر، لَزِمَ أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز. قال الغزالي (¬1): لا لُغةً ولا عقلًا. فلا تقول: (الحيوان إنسان) ولا: (الزوج عشرة)، بل أن يكون المبتدأ أَخَص أو مساؤيا.

نعم، حَكَى ابن الحاجب في "أماليه" فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا، نقله عن إمام الحرمين، فقال: زعم أنك إنْ أخرت "صديقي" عن "زيد" كانت الصداقة غير محصورة في زيد. وإنْ قَدَّمْتَه، كانت محصورة فيه.

قال: وكلامه مُشْعر بأن "صديقي" هو الخبر في الجملتين جميعًا. ووجه ما قال أن "صديقي " يقتضي الخبرية لإفادة النسبة إلى "زيد"، فإذا كان خبرًا فأخَّرته، لم يَلْزم الحصر؛ لجواز أن يكون الخبر أَعَم، فإذا قدمته مع كونه خبزا فلم تُقَدمه إلا لغرض، وذلك هو قصد الحصر.

والقول الثاني: مِثله، إلا أن أيهما قدمته فهو المبتدأ، لكن تقديم "صديقي" يفيد الحصر، وتقديم "زيد" لا يفيده كما قدمناه. ووَجْه ذلك أن المعرفتين إذا اجتمعتَا، كان أسبقهما المبتدأ، وتوجيه الحصر -في تقديم "صديقي" وعدمه في تأخيره- ما سبق.

¬__________

(¬1) انظر: المستصفى (1/ 271 - 272).

وفي الحديث الصحيح: "أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ؛ مَا فِيهَا قدر أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفيه مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ" (¬1). وقال الله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31].

وكذا قوله تعالى فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر: "يا عبادي، كلكم جائع إلا مَن أطعمتُه" (¬2) الحديث، مع أن المطْعَمين أكثر.

يجاب عنه بأن الملائكة مِن جملة العباد، ولا يوصفون بجوع وإطعام.

ثانيهما: أن الاستثناء في: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} منقطع، بمعنى: "لكن"؛ بدليل الآية الأخرى: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي} [إبراهيم: 22].

وقال القاضي في "التقريب": (إن ما استدل به المجوِّزون مِن قول الشاعر:

رُدوا التي نقصَت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حَكمًا بالحق قوالا

رُدَّ بأن هذا ليس فيه استثناء، وإنما فيه نقصان الأكثر، وليس محل النزاع).

قال: (وكذا قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} [المزمل: 2 - 3] الآية - أنَّ ذلك ابتداء كلام، كأنه قال: "بل قُم نصفه أو زد عليه أو انقُص منه، فإنه أعظم لثوابك") (¬3).

¬__________

(¬1) مسند أحمد (21555)، سنن الترمذي (رقم: 2312)، سنن ابن ماجه (4190)، وغيرها. قال الألباني في (صحيح سنن الترمذي: 2312): (حسن دُون قوله: لوددت ... ). وقال في (السلسلة الضعيفة: 1780): (ضعيف ... ، لكن جُل الحديث قد صح من طُرق أخرى).

(¬2) صحيح مسلم (2577).

(¬3) التقريب والإرشاد (3/ 144).

لتفسير ما يسمى "تحقيق المناط" و"تخريج المناط" وكنتُ قد قدمتُ في المسلك الخامس - وهو "المناسبة" - تفسير "تخريج المناط" وذكرتُ آنفًا "تنقيح المناط"، فلم يَبْقَ إلا "تحقيق المناط"، فبينتُه هنا.

والحاصل في الفرق بين الأمور الثلاثة أن: "تخريج المناط": هو استخراج وصف مناسب يُحكم عليه بأنه عِلة ذلك الحكم.

و"تنقيح المناط": أنْ يُنَقَّى مِن الأوصاف ما يَصْلح ويُلْغَى بالدليل ما لا يَصْلح.

و"تحقيق المناط": أنْ تجيء إلى وصف دَلَّ على عِليته نَصٌّ أو إجماع أو غيرهما مِن الطُّرق ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع، فتُحَقِّق وجودَه فيها.

مثاله: أن نقول: أَخْذ المال خفْيَة هو عِلة للقطع، فَنُحَقِّق وجود ذلك في النباش المتنازَع فيه في أنه يُقْطَع كالسارق أو لا.

ونحو ذلك: السكوت عِلة في البِكر للاكتفاء بسكوتها، فتُحَقِّق فيمن زالت بكارتها بغير نكاح.

وهذا معنى قولي: (فِيمَا يُوصَفُ بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادهِ). أي: مِن المحل المتنازع فيه مِن الآحاد الموجود فيها ذلك الوصف عنده ونُوزع في وجودها فيه.

وقولي: (حُقِّقَ سِرْقَةٌ) أي: الأخذ خفْيَة؛ لأنه معنى السرقة.

نعم، هل يُشترط القَطعْ بتحقيق المناط؟ أَم يُكتفَى بالظن فيه؟

أقوال حكاها ابن التلمساني، ثالثها: الفَرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيًّا فيُكتفَى فيه بالظن، أو حقيقيًّا أو عرفيًّا فيُشترط القَطعْ بوجوده. قال: وهذا أَعْدَل الأقوال.

ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولًا استخرجها مِن منصوص في حُكم مِن غير نَص على عِلته، ثم جاء في أوصاف قد ذُكِرَت في التعليل فنَقَّح النَّص ونحوه في ذلك، وأخذ