كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

المثال الأول:ظهر الخطأ في كلمات الألفية في رسالة الباحث الأول من البيت الأول!

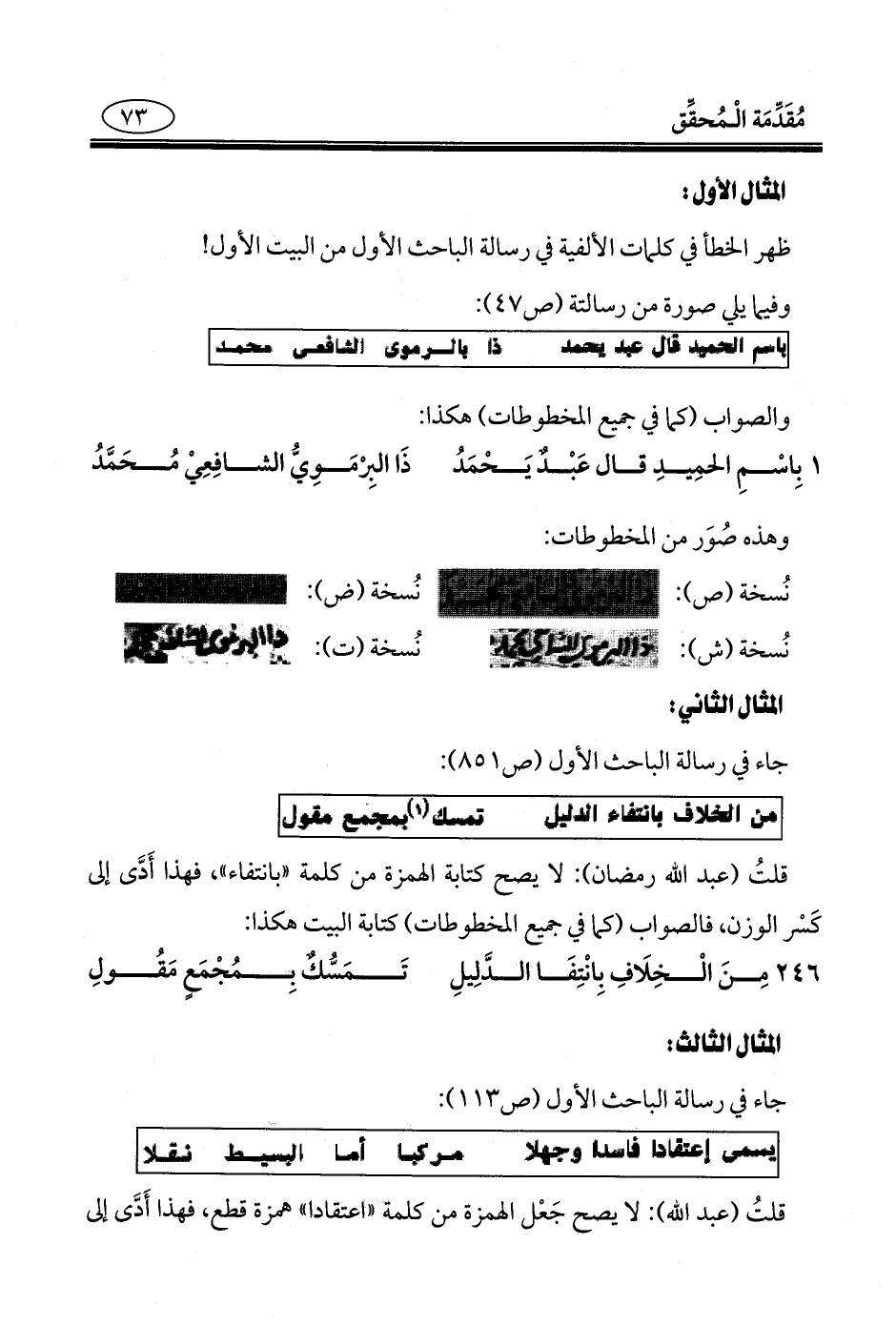

وفيما يلي صورة من رسالته (ص 47):

باسم الحميد قال يحمد ... ذا بالرموى الشافعى محمد

والصواب (كما في جميع المخطوطات) هكذا:

1 - بِاسْمِ الحمِيدِ قال عَبْدٌ يَحْمَدُ ... ذَا البِرْمَوِيُّ الشافِعِيْ مُحَمَّدُ

وهذه صُوَر من المخطوطات:

نُسخة (ص):

نُسخة (ض):

نُسخة (ش):

نُسخة (ت):

المثال الثاني:

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 851):

من الخلاف بانتفاء الدليل ... تمسك (1) بمجمع مقول

قلتُ (عبد الله رمضان): لا يصح كتابة الهمزة من كلمة "بانتفاء"، فهذا أَدَّى إلى كَسْر الوزن، فالصواب (كما في جميع المخطوطات) كتابة البيت هكذا:

246 - مِنَ الْخِلَافِ بِانْتِفَا الدَّلِيلِ ... تَمَسُّكٌ بِمُجْمَعٍ مَقُولِ

المثال الثالث:

جاء في رسالة الباحث الأول (ص 113):

يسمى إعتقادا فاسدا وجهلا ... مركبا أما البسيط نقلا

قلتُ (عبد الله): لا يصح جَعْل الهمزة من كلمة "اعتقادا" همزة قطع، فهذا أَدَّى إلى

والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والإلحاد بالبيت الحرام قِبْلتكم أحياءً وأموات" (¬1). ورواه الخطيب في "الكفاية" بلفظ: "الكبائر سبع" (¬2). وذكرها دون "قذف المحصنة" و"الإلحاد في الحرم". وأخرجه البخاري في كتاب "الأدب المفرد" عن طيلسة بن مياس عن ابن عمر موقوفًا (¬3)، وقال الحافظ المزِّي: طيلسة وثَّقه ابن حبان، وهو ابن مياس. ويقال فيه أيضا: طيسلة، بتقديم السين على اللام.

وقال العلائي في "القواعد": (إن المنصوص عليه من الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة وأنه كتبها في مصنف مفرد: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عِرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السُّنة، و [التعرب] (¬4) بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن مِن مكْر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية. هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصًا عليه أنه كبيرة) (¬5).

انتهى

¬__________

(¬1) التمهيد (5/ 69).

(¬2) الكفاية في علوم الدراية (ص 103).

(¬3) الأدب المفرد (ص 202). قال الألباني: صحيح. (صحيح الأدب المفرد، ص 35).

(¬4) كذا في (ز، ع، ض). وفي سائر النُّسخ: التغرب.

(¬5) المجموع المذهب في قواعد المذهب (1/ 353 - 358). رسالة ماجستير للباحث: إبراهيم جالو، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق ودراسة من الجزء المتبقي من الصحة والفساد إلى فائدة في الكلام عن الخنثى، للعام الجامعي 1414 هـ.

قال ابن الحاجب: (وليس القولان بِقَوِيَّيْن) (¬1).

والثالث: استواء التقديم والتأخير. قال: والدليل على أن المعرفتين إذا اجتمعتا فالمقدم هو [المبتدأ] (¬2) مذكور في موضعه، وحينئد فإما أن تريد بِـ "صديقي" خاصًّا أو عامًّا، إنْ أردتَ عامًّا فلا حصر، سواء قدمت أو أخَّرت. وإنْ أردتَ خاصًّا، أفاد الحصر، سواء قدمت أو أخرت.

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزالي: إنَّ "صديقي" ولو كان عامًّا إنما عمومه من حيث هو، أما إذا وقع مبتدأ أو خبرًا، يجب أن يكون مقصورًا على خصوص ما أخبر عنه أو [العكس] (¬3).

وأنكر القاضي وجمعٌ من المتكلمين -وتبعهم الآمدي- إفادةَ نحو ذلك الحصر.

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه، وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء.

الصيغة الثانية:

"العالِم زيدٌ" و"زيدٌ العالم".

إذا جعلت "اللام" للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد، فلذلك قال القاضي مُجَلِّي في "الذخائر" في باب "الرد بالعيب" في حديث: "الخراج بالضمان" (¬4): إنَّ اللام فيه للتعريف،

¬__________

(¬1) أمالي ابن الحاجب (2/ 698)، بيان المختصر (2/ 482).

(¬2) كذا في (ز). لكن في (ق): الثالث. وفي سائر النُّسخ: الثابت.

(¬3) في (ز): بالعكس.

(¬4) سبق تخريجه.

أي: لا أنَّ المراد استثناء النصف وزيادة بقوله تعالى: {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} [المزمل: 4].

وللمعْربين في تقرير الآية أقوال مشهورة ليس ذلك موضع بسطها، فبان بذلك ونحوه أن مَنْزَع الأكثرين في جواز ذلك غير خالٍ مِن نَظَر، إلا أنْ يتقوى بأدلة أخرى. ومحل ذلك ما يُذكر فيه الأدلة مُطَوَّلة.

الثاني:

قال المازري: الخلاف في المسألة لفظي؛ لأن المانع مِن استثناء الأكثر قال بعضهم معتذرًا عنه: إنه لم يخالف في الحكم، إنما خالف في كون العرب استعملت ذلك، ولكن لا يُسقِط حُكمه في الإقرار وغيره بذلك. وبه صرح إلْكِيَا الهراسي.

وكذا قال ابن الخشاب: إن ذلك وإن لم يُسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومَن ادَّعى فيه سماعًا فقد أخطأ.

قلت: قد ذكرنا ذلك قولًا من جملة الأقوال، وذكرنا في التنبيه الأول تضعيف من ضعف مَنْزع الجواز بما سبق.

الثالث:

قد سبق في تقرير الدلالة في المستثنى منه والاستثناء أقوال.

وحُجة مَن يمنع مِن استثناء الأكثر والمساوِي مِن حيث إن القليل يُنْسَى فيستدرك - إنما تأتي على أحد الأقوال، وهو: الإخراج من الحكم، لا قول أنه إخراج من اللفظ وأنَّ الحكم بعد الإخراج، ولا أنه صار لفظًا مركبًا دالًّا على الباقي مِن المستثنى منه.

قولي: (وَلَوْ يَكُونُ مُخْرَجٌ أَكْثَرَ مِنْ) إلى آخِره، المسوغ لكون اسم "كان" هنا نكرة وقوعُه في حيز الشرط، وهو مِن المسوِّغات.

وقولي بعده: (أَوِ اسْتِوَاهُمَا مِمَّا زُكِنْ) أي: عُلِم، معطوف على اسم "كان". أي: ولو

منه ما يَصْلح عِلة وألْغَى غيرَه. ثُم لَمَّا نُوزع في كَوْن العِلة ليست في المحل المتنازَع فيه، بَيَّن أنها فيه وحَقَّق ذلك. والله أعلم.

ص:

851 - وَالْعَاشِرُ: "الْإلْغَاءُ" فِيمَا يُفْرَقُ ... كَأَمَةٍ بِالْعَبْدِ حِينَ يُعْتَقُ

852 - بَعْضٌ لَهُ؛ فَتَحْصُلُ السِّرَايَه ... وَذَا و"طَرْدٌ، دَوَرَانُ" غَايَهْ

853 - لِذِي الثَّلاثِ شَبَة يُفِيدُ ... لِلظَّنّ في الْجُمْلَةِ، لَا يَزِيدُ

الشرح:

العاشر من المسالك: "الإلغاء"، والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل فيما ذُكِر في الأصل ورُتِّب الحكم عليه. فهو بيان أنَّ الفرع لم يُفارِق الأصل إلا فيما لا تأثير له في الحكم؛ فَيَلْزَم اشتراكُهما في المؤثِّر فيه.

فَيُعَيَّن هنا فارِق ويُنْفَى، وكذا يُعَيَّن بالتقسيم والسبر ويُنْفَى.

وطريق نَفْيِه أنْ يُبين أنَّ ذلك أمر طردي لا تأثير له؛ فيجب إلغاؤه. فإنْ حصل ذلك عن دليل قاطع فالقياس قطعي، وإلا فظني.

مثال القطعي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" (¬1). فَصَب البول في الماء لا فارِق بَيْنه وبيْن البول في الماء، وكذا صَب غير البول مِن النجاسات.

¬__________

(¬1) سنن النسائي (221)، سنن ابن ماجه (344) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: 221).

وفي: صحيح البخاري (رقم: 236)، صحيح مسلم (رقم: 282) بلفظ: (لَا يَبُولَنَّ أحدكم في الْمَاءِ الدَّائِمِ ... ) الحديث.