كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

وقولي: (وَلَا مُنكرٍ سِوَى مَا قَدْ قُبِلْ) أي: سِوَى النكرة في سياق النفي وما أُلحق به كما سبق، فإن ذلك مقبول فيه ادِّعاء العموم.وقولي: (وَلَوْ يَكُونُ في جُمُوعٍ) أي: ولو يكون التنكير في صِيَغ جموع، فإنه لا عموم فيه.

ثم أشرت إلى دليل نفي العموم وخروجه من ضابط الاستثناء بقولي: (إذِ الدُّخُولُ لَيْسَ فِيهِ وَاجِبَا)، وسبق تقريره، والله أعلم.

ص:

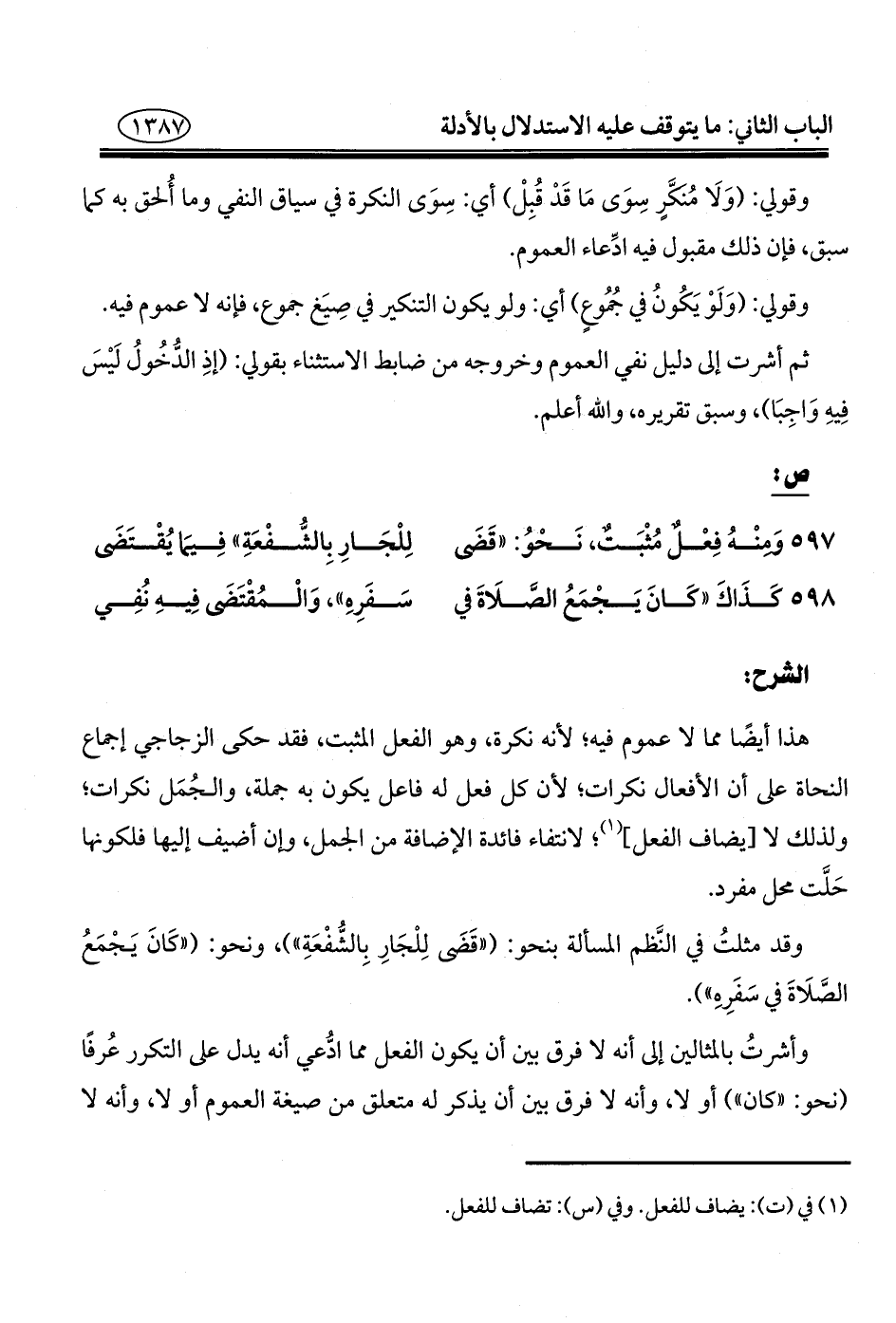

٥٩٧ - وَمنْهُ فِعْل مُثْبَت، نَحْوُ: "قَضَى ... لِلْجَارِ بِالشُّفْعَةِ" فِيمَا يُقْتَضَى

٥٩٨ - كَذَاكَ "كَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ في ... سفَرِهِ"، وَالْمُقْتَضَى فِيهِ نُفِي

الشرح:

هذا أيضًا مما لا عموم فيه؛ لأنه نكرة، وهو الفعل المثبت، فقد حكى الزجاجي إجماع النحاة على أن الأفعال نكرات؛ لأن كل فعل له فاعل يكون به جملة، والجُمَل نكرات؛ ولذلك لا [يضاف الفعل] (¬١)؛ لانتفاء فائدة الإضافة من الجمل، وإن أضيف إليها فلكونها حَلَّت محل مفرد.

وقد مثلتُ في النَّظم المسألة بنحو: ("قَضَى لِلْجَارِ بِالشُّفْعَةِ")، ونحو: ("كَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ في سَفَرِهِ").

وأشرتُ بالمثالين إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل مما ادُّعي أنه يدل على التكرر عُرفًا (نحو: "كان") أو لا، وأنه لا فرق بين أن يذكر له متعلق من صيغة العموم أو لا، وأنه لا

---------------

(¬١) في (ت): يضاف للفعل. وفي (س): تضاف للفعل.