كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

عبد الوهاب في "غير المقصودة" هنا.وعلى هذا فاستغراب ابن السبكي في "منع الموانع" الخلاف في غير المقصودة - حتَّى نَقْلُه عن"المسودة" الأصولية لبني تيمية - ليس بجيد.

قلتُ: قد يفرق بين المسألتين بأن تلك لا يشترط فيها وجود قرينة من مدح وغيره تَصْرفه عن العموم بالكُلية، والعموم باق هناك في غير المقصودة إجماعًا.

وأما هنا فيرتفع العموم فيه، ويكتفى فيه ببعض ما يصدق عليه اللفظ عند مَن يرى بأن لا عموم فيه؛ ولهذا نُقل عن الشَّافعي في هذه المسألة أنَّه قال: (الكلام مفصل في مقصوده، مجمل في غير مقصوده). فانظر كيف سماه "مجملًا"؛ والله أعلم.

ص:

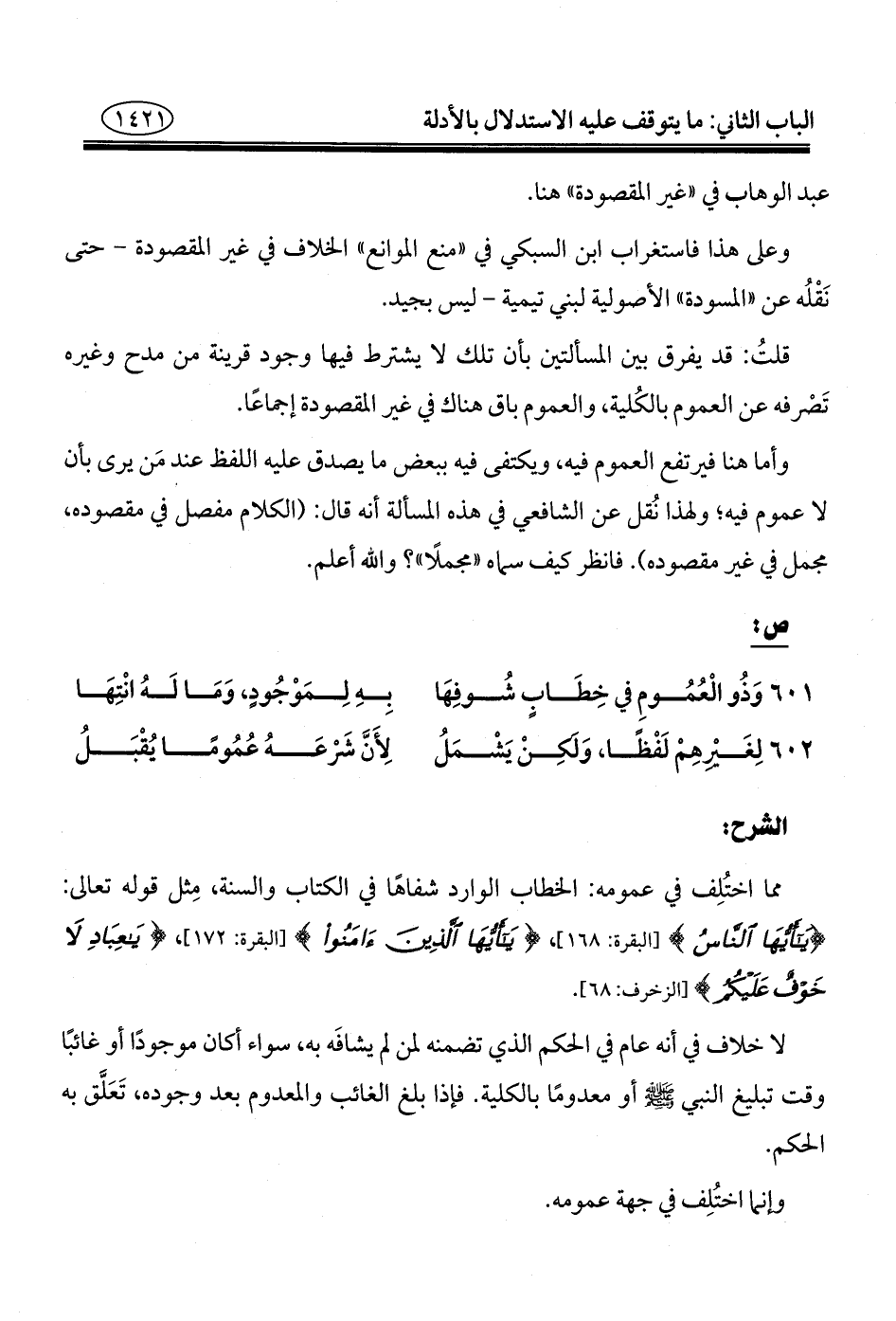

٦٠١ - وَذُو الْعُمُومِ في خِطَابٍ شُوفِهَا ... بِهِ لِمَوْجُودٍ، وَمَا لَهُ انْتِهَا

٦٠٢ - لِغَيْرِهِمْ لَفْظًا، وَلَكِنْ يَشْمَلُ ... لِأَنَّ شَرْعَهُ عُمُومًا يُقْبَل

الشرح:

مما اختُلِف في عمومه: الخطاب الوارد شفاهًا في الكتاب والسنة، مِثل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: ١٦٨]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ١٧٢]، {يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ} [الزخرف: ٦٨].

لا خلاف في أنَّه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشافَه به، سواء أكان موجودًا أو غائبًا وقت تبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو معدومًا بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده، تَعَلَّق به الحكم.

وإنَّما اختُلِف في جهة عمومه.