كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

اللفظي.وأجاب في "البديع" بأن الكلام هناك في تسميته أمرًا ونهيًا، وهنا في تسميته خطابًا.

وضُعِّف بأن ذلك إذا قلنا: لا يسمى خطابًا. والمرجَّح خلافُه كما سبق.

الرابع: مما يحقق المرجَّح في المسألة (وهو أن الخطاب مقصور لُغة على المشافَهين) الاتفاق على أنَّه لو قال لمن حضر مِن زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)، لا يقع الطلاق على مَن لم [يواجهه] (¬١) بالخطاب مِن بقية زوجاته ولو كان في المجلس.

ويُعرف تمييز مَن خوطِب مِن غيْره بالقرائن.

وقولي: (لِأَنَّ شَرْعَهُ) إلى آخِره هو تعليل لعمومه، أي: ليس العموم باللفظ مِن وضع اللغة، بل لكون شرعِه عامًّا. ولم أذكر الإجماع ولا القياس؛ لأن هذا كافٍ، والقياس إنما نشأ مِن هذه الحيثية، والإجماع إنما استند إلى عموم شرعه. والله أعلم.

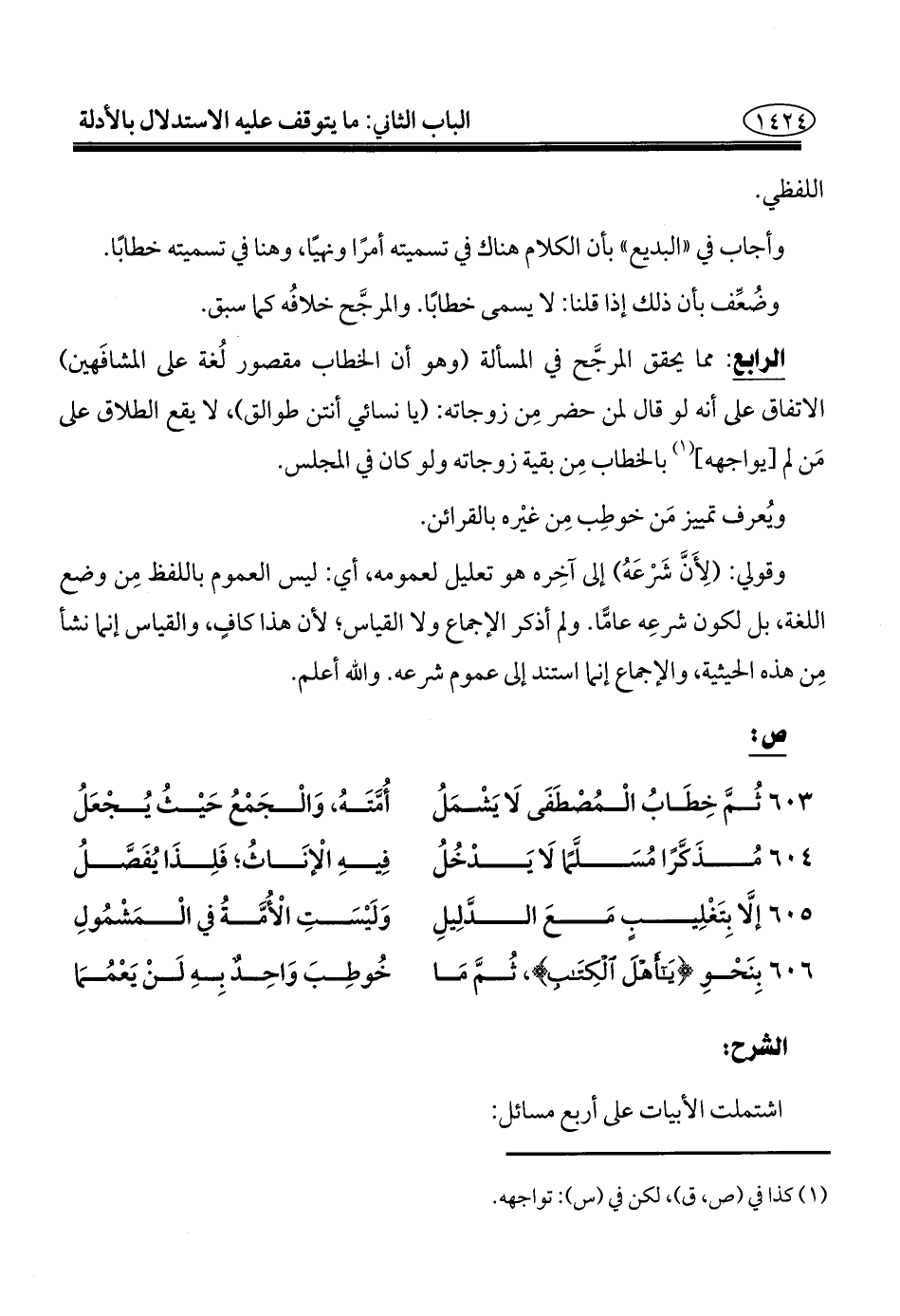

٦٠٣ - ثُمَّ خِطَابُ الْمُصْطَفَى لَا يَشْمَلُ ... أُمَّتَهُ، وَالْجَمْعُ حَيْثُ يُجْعَلُ

٦٠٤ - مُذَكَّرًا مُسَلَّمًا لَا يَدْخُلُ ... فِيهِ الْإنَاثُ؛ فَلِذَا يُفَصَّلُ

٦٠٥ - إلَّا بِتَغْلِيبٍ مَعَ الدَّلِيلِ ... وَلَيْسَتِ الْأُمَّةُ في الْمَشْمُولِ

٦٠٦ - بِنَحْوِ {يَا أهْلَ الْكِتَابِ} ثُمَّ مَا ... خُوطِبَ وَاحِدٌ بِهِ لَنْ يَعْمُمَا

الشرح:

اشتملت الأبيات على أربع مسائل:

---------------

(¬١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): تواجهه.