كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)

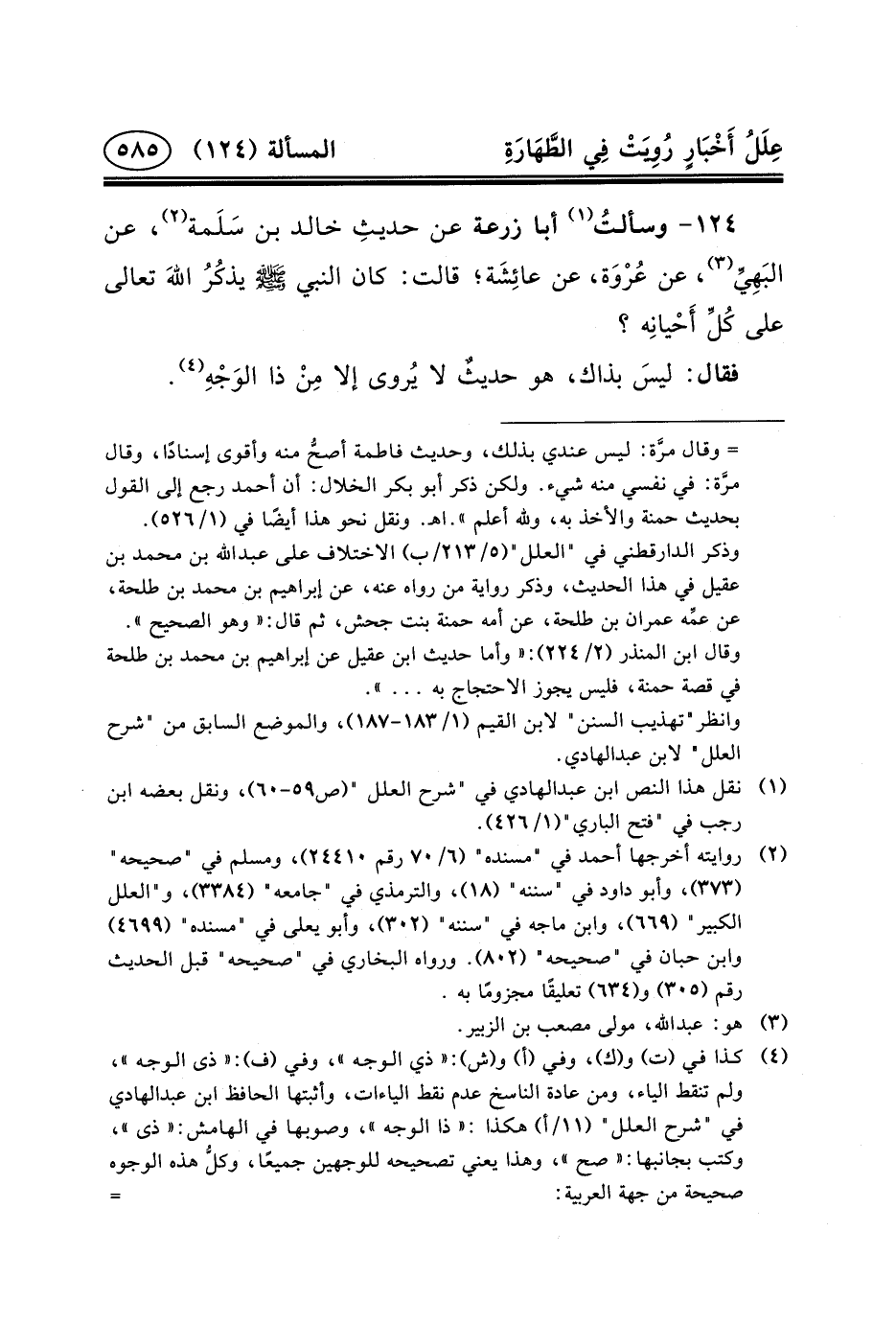

١٢٤- وسألتُ (١) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ خَالِد بْن سَلَمة (٢) ، عَنِ البَهِيِّ (٣) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كان النبي (ص) يذكُرُ اللهَ تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيانِه؟فَقَالَ: ليسَ بذاك، هُوَ حديثٌ لا يُروى إلا مِنْ ذا الوَجْهِ (٤) .

---------------

(١) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص٥٩-٦٠) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (١/٤٢٦) .

(٢) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٦/٧٠ رقم ٢٤٤١٠) ، ومسلم في "صحيحه" (٣٧٣) ، وأبو داود في "سننه" (١٨) ، والترمذي في "جامعه" (٣٣٨٤) ، و"العلل الكبير" (٦٦٩) ، وابن ماجه في "سننه" (٣٠٢) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٦٩٩) وابن حبان في "صحيحه" (٨٠٢) . ورواه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (٣٠٥) و (٦٣٤) تعليقًا مجزومًا به.

(٣) هو: عبد الله، مولى مصعب بن الزبير.

(٤) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ش) : «ذي الوجه» ، وفي (ف) : «ذى الوجه» ، ولم تنقط الياء، ومن عادة الناسخ عدم نقط الياءات، وأثبتها الحافظ ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (١١/أ) هكذا: «ذا الوجه» ، وصوبها = = في الهامش: «ذى» ، وكتب بجانبها: «صح» ، وهذا يعني تصحيحه للوجهين جميعًا، وكلُّ هذه الوجوه صحيحة من جهة العربية:

فأما قوله: «من ذا الوجه» ، فـ «ذا» : اسمُ إشارةٍ لمذكَّر، والوجه: بَدَلٌ منه، وهو مذكَّر أيضًا، ولا إشكالَ فيه.

وأمَّا قوله: «من ذي الوجه» بالياء المنقوطة، فمشكِلٌ؛ لأنَّ «ذي» إشارةٌ لمؤنَّث، و «الوجه» : بدلٌ منه وهو مذكَّر، والبدل والمبدل منه لابدَّ أن يتَّحدا في النوع تذكيرًا وتأنيثًا؛ فيكونا مؤنَّثَيْنِ أو مذكَّرَيْنِ، ولكنْ يجاب عن ذلك: بأنَّ «الوجه» هنا مؤنَّث؛ لأنَّه في معنى الجهة أو الوِجْهة؛ فيكونُ البدل والمبدل منه مؤنثَيْنِ؛ كأنَّه قال: مِنْ هذي الجهة؛ قال في "اللسان" (١٣/٥٥٦) : «والوَجْهُ والجهةُ بمعنًى، والهاء عوضٌ من الواو» . اهـ. وهذا من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وهو جائز في العربية وله نظائر، انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (٨١) .

وأمَّا قوله: «مِنْ ذى الوَجهْ» بالياء غير المنقوطة - كما في (ف) و"شرح العلل"- فإنه يحتمل وجهين: الأوَّل: أنَّ الياء منقوطة - كما في (أ) و (ش) - إلا أنَّ ناسخ (ف) أهمل نقطها على عادته، وتخرَّج على أنَّ «الوجه» بمعنى الجهة كما سبق بيانه، كأنَّه قال: «مِنْ ذِي الجهة» .

والثاني: أنَّ الياء في «ذى» غير منقوطة، والأصل «ذا» إشارةً لمُذَكَّر، لكنْ أمِيلَتْ ألفها فكتبتْ ياءً هكذا: «ذَى» ؛ وعليه فاللفظان مذكَّران؛ كأنَّه قال: مِنْ هذا الوجه.

ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعضِ الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة و «مَتَى» ، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى» ، و «يا» في النداء، و «لا» في الجواب في نحو قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لَا» ، وغير ذلك. وانظر: "شرح النووي" (١/٤١- ٤٢) ، و"كتاب سيبَوَيْهِ" (٤/١٢٥، ١٣٥) ، و"شرح المفصل" (٩/٦٦) ، و"اللباب" للعكبري (٢/٤٥٧- ٤٥٨) ، و"أوضح المسالك" (٤/٣٢١) ، و"شرح ابن عقيل" (٢/٤٨٤) ، و"شرح الأُشْموني" (٤/٣٩٧) ، و"شرح شافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (٣/٢٦- ٢٧) ، و"المطالع النصرية" (ص١٤٠) .