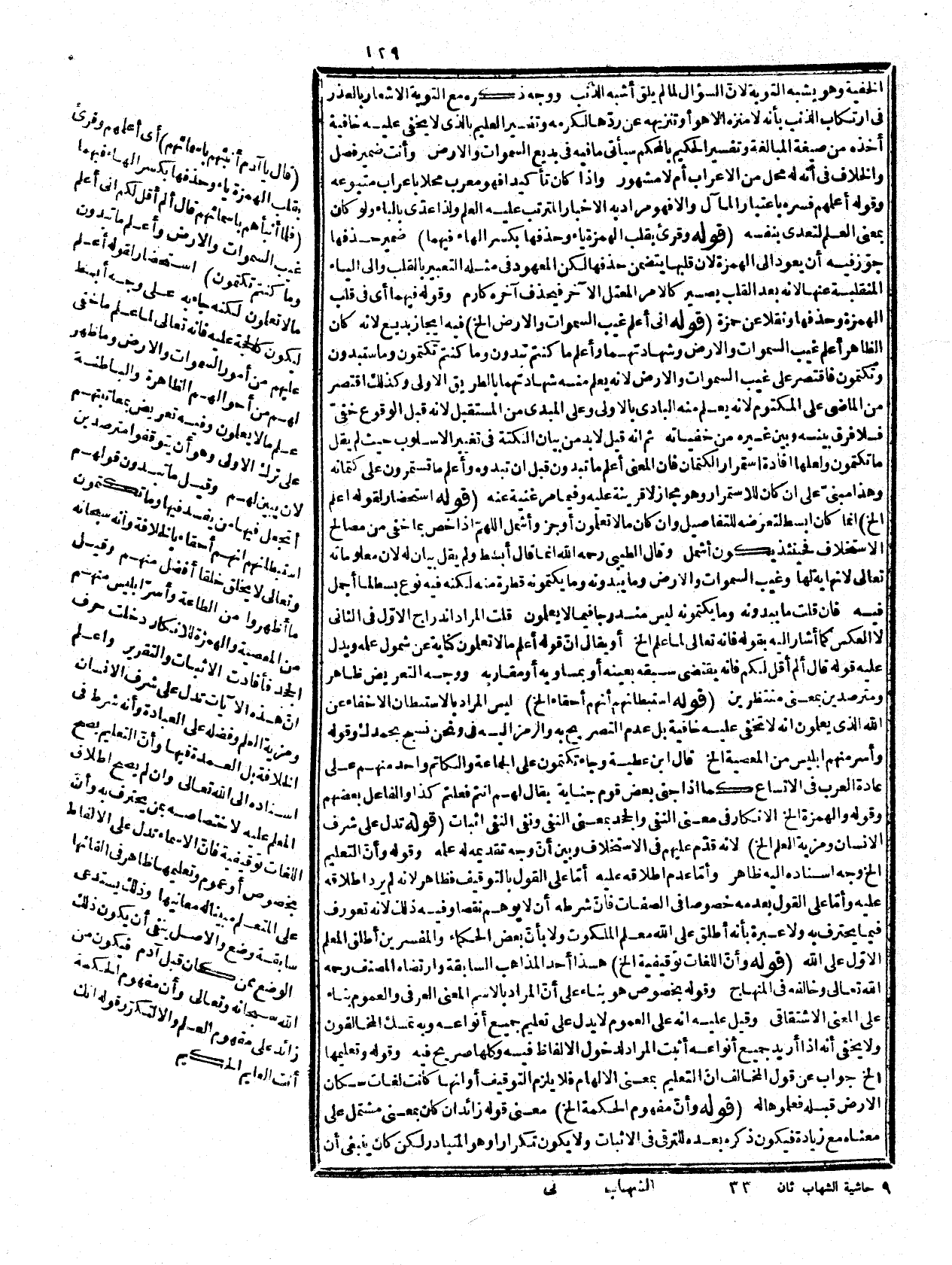

كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 2)

يفسر الحكيم بالعالم بالأشياء الموجد لها على الأحكام كما قال الراغب: الحكمة منه تعالى معرفة الأشياء وايجادها على غاية الإحكام لا بما فسره به سابقا فإنه يقتضي المغايرة وإن كان يستلزم العلم، وإن أراد أنه صفة أخرى زائدة على العلم مترتبة عليه فهو ظاهر، وقيل: قدمه ليتصل بقوله وعلم الخ. قوله: (وأن علوم الملانكة الخ) يعني جميعهم والا لم يخالف كلام الحكماء أمّا إن كان الخطاب مع الجميع كما مر فظاهر وأمّا إذا كان مع البعض فلأنّ الفرق تحكم في عالم الملكوت وإنما دل على ذلك لأنه أعلمهم بما لم يكن عندهم علمه فزادوا علما، وأراد بالحكماء الإسلاميين بدليل استدلالهم بالآية وهي {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} أي مرتبة في العلم لا يتجاوزها. قوله: (أفضل من هؤلاء الملائكة الم يقل أفضل من الملائكة لأنّ الآية إنما تدل على أفضليته على المذكوربن فإن كان الجميع مذكورا فهو أفضل منهم وإن كان البعض فالآية تدل على تفضيله عليهم، وأمّ قوله لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل فقيل: عليه إن أراد أنه أعلم منهم على الإطلاق فالآية لا تدل إلا على أعلميته بما أعلم به وان أراد أعلم في الجملة فلا يتم التقرير وكذا كون الأعلم أفضل إن أراد أفضل مطلقاً فغير مسلم وان أراد من جهة العلم فلا يتم التقرير أيضاً وأيضاً لو كان المعلم أفضل من المعلم لزم أفضلية جبريل على نبينا عليهما الصلاة والسلام والقول بأنه ليس بمعلم والمعلم هو الله لا وجه له وكذا آية: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي} إنما تدل على تفضيل العالم على الجاهل لا على من سواه، وقد قيل: في الجواب أن التفضيل شرعا معلوم أنه إمّا بالعلم أو بالعمل وقد فضل علم آدم عليه السلام على علمهم فعلم أنه أفضل منهم مطلقاً، والذين لا يعلمون عام شامل للعابدين وغيرهم فدل على ذلك فتدبر. قوله: (وأنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها الأنه تعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام قبلخلقه وما فيه من المصالح والحكم وغير ذلك قبل وجوده. قوله: (تعالى واذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم) غير الأسلوب فقال: أوّلاً {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ} وهنا واذ قلنا بضمير العظمة لأنه في الأوّل ذكر خلق آدم واستخلافه فناسب ذكر الربوبية مضافة إلى أحب خلفائه، وهنا المقام " مقام امر يناسب العظمة وأيضا السجود للتعظيم فلما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنيمة عن التعظيم ونحوه في التعبير ما مر من قوله للملائكة أنبؤني ليكون عجزهم عنده أعظم عليهم وقال لآدم عليه الصلاة والسلام أنبئهم تلطفا به وإظهار الفضلة عليهم. قوله: (أمرها بالسجود) يعني أن الأمر في هذه الآية منجز والفاء التعقيبية في قوله فسجدوا ظاهرة في عدم تراخي سجودهم عن الأمر وهذا يقتضي أن يكون بعد التعليم والأنباء وقوله اعترافا علة للسجود، وأداء لحقه إذ علمهم ما لم يعلموا وحق الأستاذ على من علمه حق تعظيم حتى قيل: لو جاز السجود لمخلوق لاستحقه المعلم ممن علمه ومن قال الأمر للفور استدل بذمّ إبليس على ترك الفور ولا دليل عليه سوى الأمر، وأجيب بأنّ دليل الفور ليس مطلق الأمر بل الفاء قيل: وعلى هذا لا لصح قوله اعترافا بفضله وأداء لحقه اعتذارا عما قالوه لكن التحقيق أن الفاء الجزائية لا تدل على التعقيب من غير تراخ كما في التلويح فتأمّل. قوله: (وقيل أمرهم به قبل أن يسوّي خلقه الخ) فيكون أمرا غير تنجيزيّ وحكمة الامتحان لهم ليعلم المطيع من غيره وليظهر فضله حين سألوا عنه وهذا أيضا في التفسير الكبير والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى عدم ارتضائه ولم لشر إلى جواب استدلاله بالآية وهو أن الفاء الجوابية لا تقتضي التعقيب كما في قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، الآية: 9] فإنه لا يجب السعي عقبه ومنهم من أوّل هذه الآية بأنها لا تعارض! الأخرى إذ ليس فيها ما يقتضي وقوعها بعد الإنباء لعطفها بالواو ومنهم من رآها لذكرها بعد الأنباء ظاهرة في التأخر فقال: إنّ الأمر بالسجود وقع مرتين مرة عقب خلقه ومرة بعد أنبائه وضعفه بعضهم وادّعى آخرون أنه مشهور وأتا ما قيل: إنّ المراد بنفخ الروح في هذه الآية التعليم لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت فبعيد. قوله: (والعاطف عطف الظرف على الظرف الخ) والمراد العامل المقدر وهو أذكر كما مر أو بدأ خلقكم أي الذكر الحادث وقت قوله للملائكة إني جاعل والآخر عند أمرهم بالسجود، فإن لم يقدر في الأوّل يقدر في هذا أطاعوه فسجدوا ولا يعطف بدون تقدير لأن