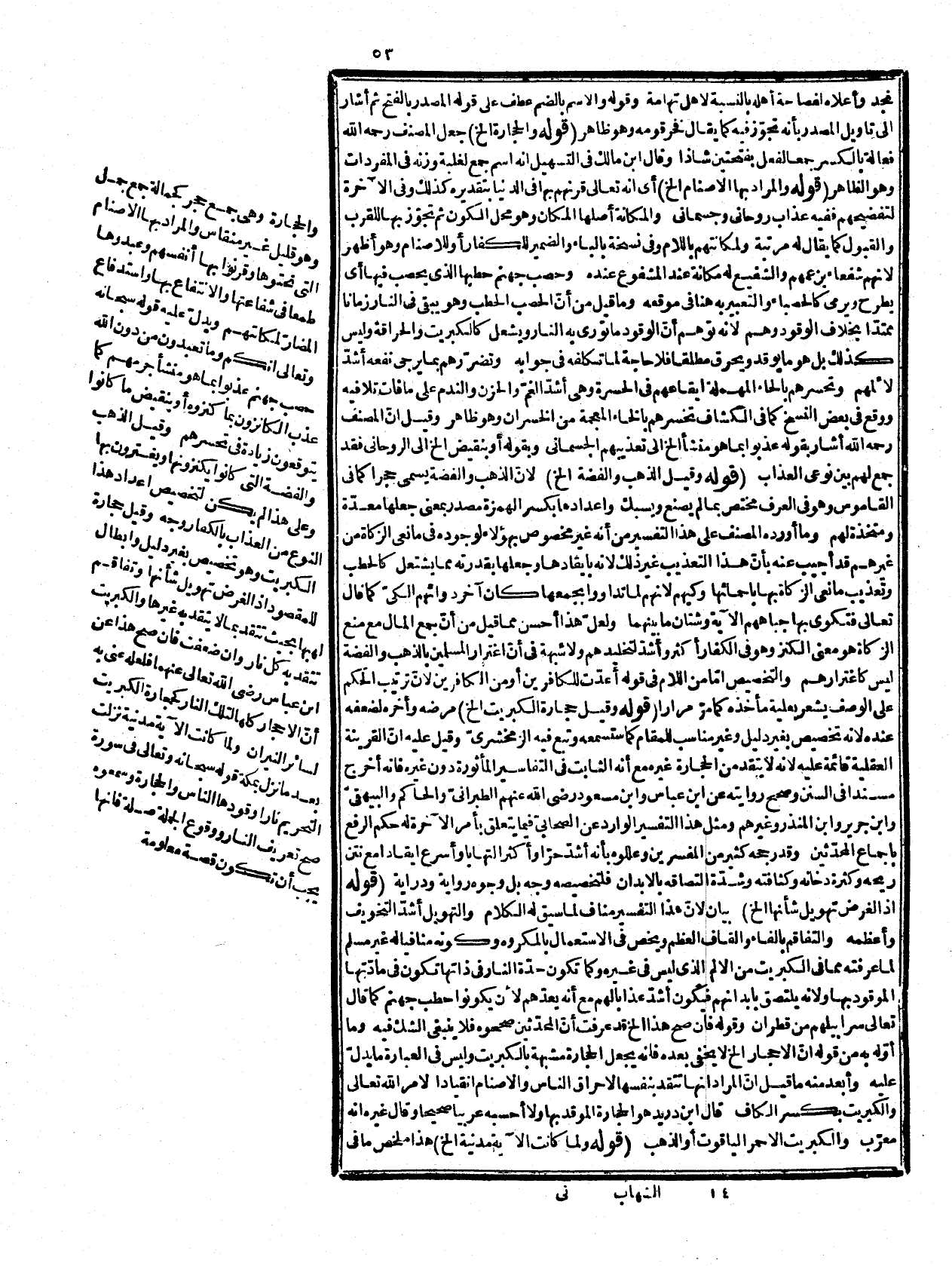

كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 2)

الكشاف وهو توجيه لتعريفالنار هنا وتنكيرها في تلك الآية ووقوع جملة {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} صلة وهي كما ذكره النحاة وأهل المعاني لا بدّ أن تتضمن قصة معهودة ومعلومة للمخاطب لأنّ تعريف الموصول بما في صلتة من العهد كما صرّحوا به فإنّ المنكر نزل أوّلاً فسمعوه بصفته فلما نزلت هذه بعده جاء معهوداً فعرّف وجعلت صفته صلة وقد اعترض عليه كما قاله الشريف تبعا لغيره بوجو. منها أنّ سماع هذه الآية وآية التحريم من النبيّ عليه الصلاة والسلام وهو لا يفيدهم العلم لأنهم لا يعتقدون حقيته وردّ بأنّ إدراكهم بالسمع كاف من غير حاجة للجزم به، ومنها أنّ الصفة كالصلة لا بد من كونها معلومة الانتساب للموصوف لقولهم الصفات قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها صفات فيعود السؤال في ناراً وقودها الخ وردّ بأنّ الصفة والصلة يجب كونها معلومين للمخاطب لا لكل سامع وما في التحريم خطاب للمؤمنين علموه بسماعهم منه عليه الصلاة والسلام، فلما سمعه الكفار أدركوا منه نارا موصوفة بتلك الجملة فجعلت صلة فيما خوطبوا به، ولما ورد أنّ النار وصفتها في الآيتين متحدة فلم اختلف لفظها أجاب بأن آية التحريم مكية عرف الكفار منها ناراً موصوفة بما ذكر فلما نزلت آية البقرة بالمدينة عرّفت إشارة إلى معرفتها أوّلأ، ورد بأن سورة التحريم مدنية بلا استثناء اتفاقا وقد صرّحوا به ثمة وأيضا قد مرّ ما يدلّ على عكسه من أنّ هذه مكية وتلك مدنية لقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} فيهما وأيضاً انتساب الجملة إلى المنكر إذا كان كما مرّ معلوما للمخاطبين المؤمنين بسماعهم منه عليه الصلاة والسلام كان معهوداً فحقه أن يعرف، وأجيب بجواز كون تلك الآية في التحريم وحدها مكية وما هنا يذل على عدم الاتفاق على خلافه، وما مرّ عن علقمة لم يرتضه كما مرّ، وأجيب عن الآخر بقصد التفنن وإرادة التهويل بالتنكير والإشارة إلى الحضور في الأذهان بالتعريف، ولا يخفى بعده وعدم مطابقته لكلامه فلعله لا يشترط العلم في صفات النكرات حتى يلزم كونها معهودة ولذا قالوا وصف النكرة للتخصيص والمعرفة للتمييز فليس المنكر الموصوف معهودا باعتبار انتساب صفته إليه بخلاف المعرّف (أقول) إمّا كون سورة التحريم وجميع آياتها مدنية فجمع عليه وقد صرّحوا به في هذه الآية بخصوصها ومثله توقيفي فلا حاجة لما ذكر من الجواب، ولذا نسب بعضهم الزمخشريّ هنا إلى السهو وأمّا منشأ ما ذكر هنا من الأسئلة والأجوبة فمبنيّ على أمرين كون الصلة يجب كونها معلومة معهودة وكون الصفة كذلك وهو مما صرّحوا به، إلا أن ابن مالك لما قال في التسهيل الصلة معرّفة للموصول فلا بد من تقدّم الشعور بها على الشعور بمعناه قال أبو حيان في شرحه المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة وذلك غير لازم لأنّ الموصول قد يراد به معهود فتكون صلتة معهودة كقوله واذ تقول للذي أنعم الله عليه وقوله:

إلا أيها القلب الذي قاده الهوى أفتى لا أقرّ الله عينك من قلب

وقد يراد به الجنس فتوافقه صفته كقوله تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ} [سورة

البقرة، الآية: 171] وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلتة كقوله:

رأيت الذي كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر

انتهى، وفي شرحه لناظر الجيش مثله وقال: قياس الصفات كلها أن تكون معلومة لأنّ الصفات لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله بخلاف الأخبار، ومن هنا عرفت أن الفرق بين المعرفة والنكرة ظاهر- وأمّا الفرق بين الصفة والصلة فلم يصف من الكدر ولذا أمر قدس سرّه بعدما مرّ بالتأمّل ثم إنّ الظاهر الفرق بين كون الشيء معلوما وكونه معهودأ وأن العهد أخص من العلم لأنه علم سبق له معرفة بين المتكلم والمخاطب كما قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} [سورة النحل، الآية: 91] ولذا فسره الراغب في مفرداته بمراعاة الشيء حالاً بعد حال فاللازم في الصفة علم ما للمخاطب أو ما ينزل منزلته وإلا لم تكن مخصصة ولا موضحة وفي الصلة كونها معهودة أو منزلة منزلتها، وأحا كانت أحوال الآخرة لا تعلم في الدنيا بغير السماع وسماع أهل اللسان من