كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 4)

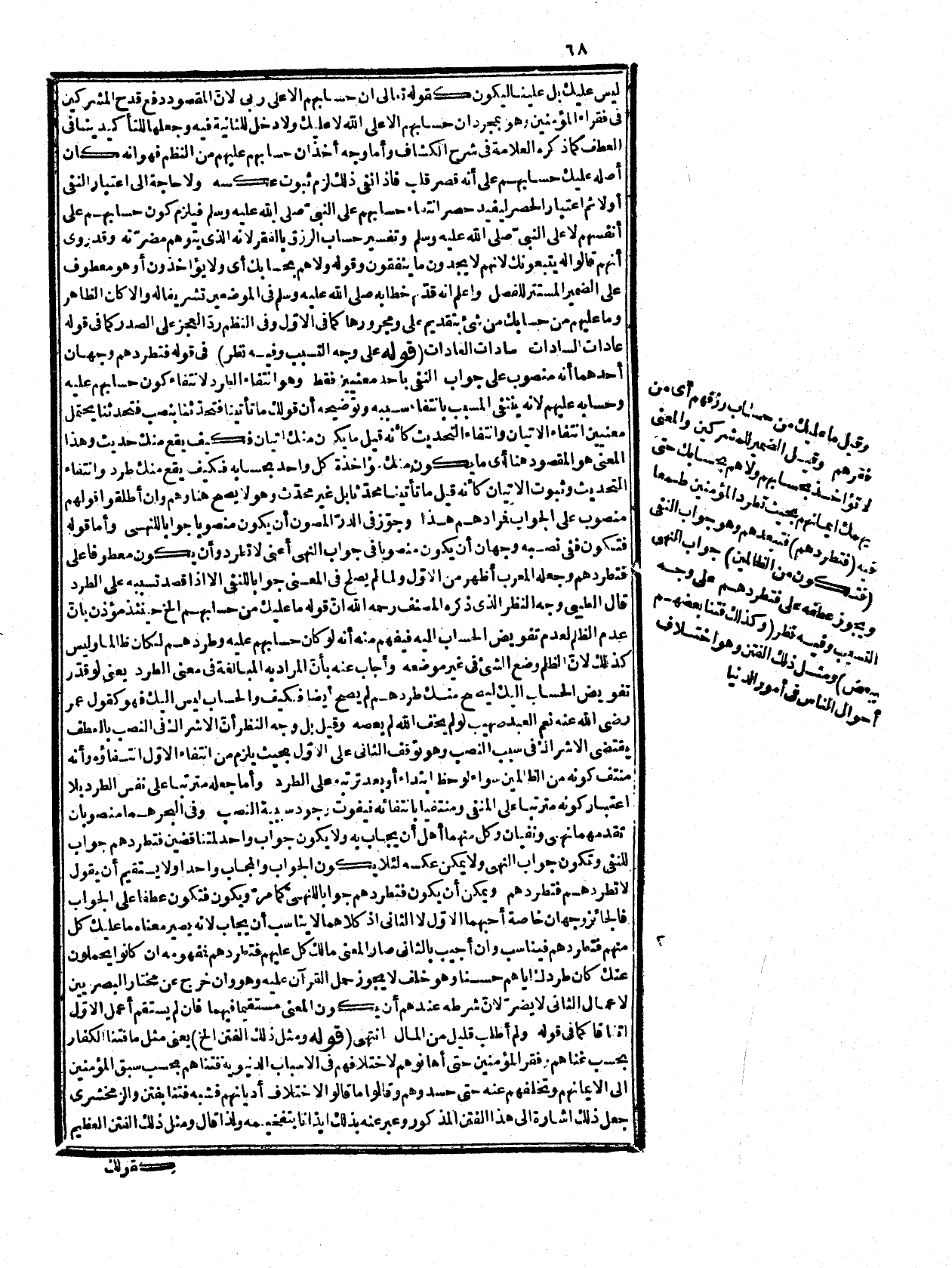

كقولك ضربت زيداً ذلك الضرب ولا يلزم منه تشبيه الشيء بنفسه لأنّ المثل ليس بمراد، وإنما جيء به مبالغة كما يقال ذلك كذلك، كذا قرّره العلامة يعني أن التشبيه كما يجعل كناية عن الاستمرار لأنّ ماله أمثال يستمرّ نوعه بتجذد أمثاله كما أشار إليه شراح الحماسة في قوله: هكذايذهب الزمان ويفنى الى حلم فيه ويدرس الأثروالاستمرار يقتضي التحقق والتقرر ويستلزمه، فجعل في أمثال هذا بواسطة الإشارة إلى البعيد عبارة عن تحقق أمر عظيم، وكونه عظيمأ مستفاد من لفظ ذلك المشار به إلى هذا الفتن القريب المذكور، وليست الكاف فيه زائدة، ومن قال الكاف فيه مقحمة أراد أنّ التشبيه غير مقصود فيه بل المراد لازمه الكنائيئ أو المجازي، وصاحب الكشاف لما في هذا الوجه من البلاغة والدقة اختاره وفيما ورد فيه كذلك وبعضهم لما رأى غموضه وتوهم فيه تشبيه الشيء بنفسه أوّله وتكلف لوجه التشبيه والمغايرة، وقال الطيبي: في شرح قوله وكذلك زينا في هذه السورة لما قال الزمخشري ومثل ذلك التزيين البليغ هذا على أن يكون المشار إليه ما في الذهن، وسيجيء بيانه في قوله تعالى: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [سورة الكهف، الآية: 78] والمبالغة إنما يفيدها الإبهام الذهني والتفسير بقوله زبن، وهو ما يعلمه كل أحد من المزين من هو انتهى. فعلى هذا المشبه به الأمر المقرّر في العقول والمشبه ما دلّ عليه الكلام من الأمر الخارجيّ، وهو تخريج لطيف إلا أنه يخالف ما نقل صاحب الكشف في سورة الدخان عن العلامة الزمخشري أنه قال: المعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة ما لا يحيط به الوصف فكأنه قال الأمر نحو ذلك وما أشبهه.

(أتول) أراد أنّ الكاف مقحم للمبالغة وقد سلف إشارة إلى ذلك وأنّ هذا الإقحام مطرد

في عرفي العرب والعجم انتهى. فهو من باب الكناية وهو وجه بديع، وهذا مما من الله به علينا فاحفظه، فانك لا تجده في غير كتابنا هذا. قوله: (فتنا أي ابتلينا) إشارة إلى ما قدمنا من أنّ أصل معنى الفتن تصفية الذصب ونحوه ثم استعمل في الابتلاء والاختبار. قوله: (أي أهؤلاء من أنعم الله اليم) هذا بيان لمحصل المعنى وإنما أتى بمن الموصولة إشارة إلى أنّ إنثارهم إنما هو

لوصفهم بذلك وجعله سمة لهم لعدم اعترافهم بذلك واعتقادهم أنهم ليس عليهم آثار النعمة وهذا نحو ما تزره الخطيب في قوله:

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم إن تصرعوا

وليس مراده بيان التقدير والإعراب ليتقدم الخبر على المبتدأ فيفيد الحصر حتى يرد عليه أنّ المعنى على إنكار أن يكونوا مختصين بإصابة الحق دونهم كما قرّره، وإذا كان المعنى على ما ذكره يكون هناك من أنعم الله عليهم من بينهم يعرفونهم بكونهم كذلك، ولكن ينكر المتكلم أن يكونوا هؤلاء الفقراء وهو غير المعنى المراد، وانّ معنى الحصر مستفاد من قوله بيننا فإنه في موضع الحال من الضمير المجرور أي منفردين من بيننا، ولم يدر أن ما توهمه غير صحيح لفظا لأنّ المبتدأ والخبر إذا تعرّفا لم يجز تقديم الخبر فيه للبس مع ما في حذف الموصول وإبقاء صلته من ااضعف وان جوّزه بعض النجاة كما في الدرّ المصون، لكني أظن أنّ هذا التكلف لم يخطر ببال المصنف رحمه الله. قوله: (واللام للعاقبة الخ) قيل إنّ ما يترتب على فعل الفاعل من حيث ترتبه عليه فائدة ومن حيث وقوعه في طرفه غاية، ومن حيث كونه باعثا عليه غرض بالنسبة إلى الفاعل وعلة غائية بالنسبة إلى الفعل، ولأفعاله تعالى فوائد وغايات لأنّ أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض لما برهن عليه في الكلام، ثم إنه قد تشبه الغاية بالعلة الغائية من حيث إنها عاتبة له فتستعمل فيها اللام التعليلية على نهج الاستعارة التبعية، كاللام الداخلة على ثمرات أفعاله المسماة بالحكم، وليست هذه لام العاقبة عند الزمخشريّ ومن تابعه، وفي شرح المقاصد أنّ لام العاقبة إنما تكون فيما لا يكون للفاعل شعور بالترتب وقت الفعل أو قبله فيفعل لغرض، ولا يحصل له ذلك بل ضده فيجعل كأنه فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد تنبيها على خطئه، ولا يتصوّر هذا في كلام علام الغيوب بالنظر إلى أفعاله، وان وقع فيه